引言

之前在复现DUSt3R,MASt3R和Fast3R的时候都被其惊艳的效果所吸引,而其中最关键的是Transformer这个结构。 为此写下本博文对其进行学习,本博文仅供本人学习记录用~

首先本博文先从RNN(Deep Sequence Modeling)的基本概念开始,然后再介绍Transformer以及Vision Transformer (ViT)

Deep Sequence Modeling

首先,可以先通过《MIT Introduction to Deep Learning》这个课程,其中第二节对循环神经网络、Transformer 和注意力机制进行了介绍,来了解从RNN到Transformer的一些基本知识。

课程对应的PPT如下

Deep Sequence Modeling受到了广泛的关注,特别是最近ChatGPT,Deepseek等大型语言模型的出现。 而其中的关键,应该就是序列数据以及序列建模,个人理解就是时间与空间维度的数据关联。

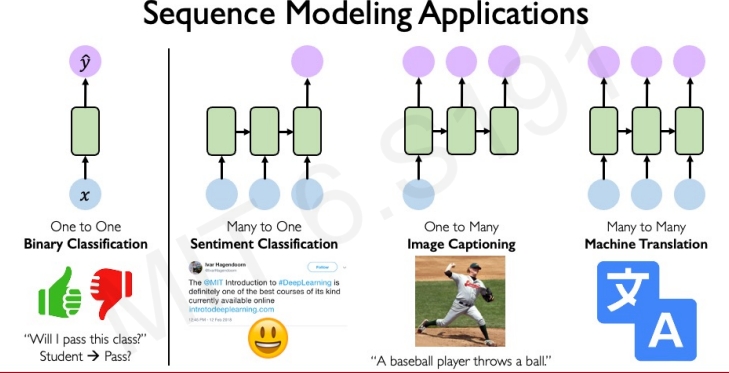

而所谓的序列建模,它处理的是一系列的输入(如文本),然后产生输出,如下图所示

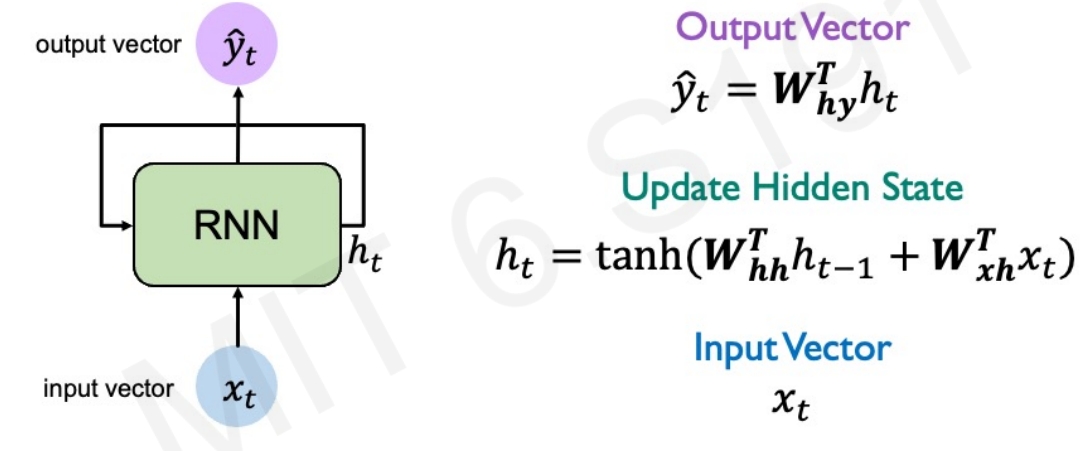

RNN

而RNN(Recurrent Neural Networks)则是最先用于处理顺序数据的

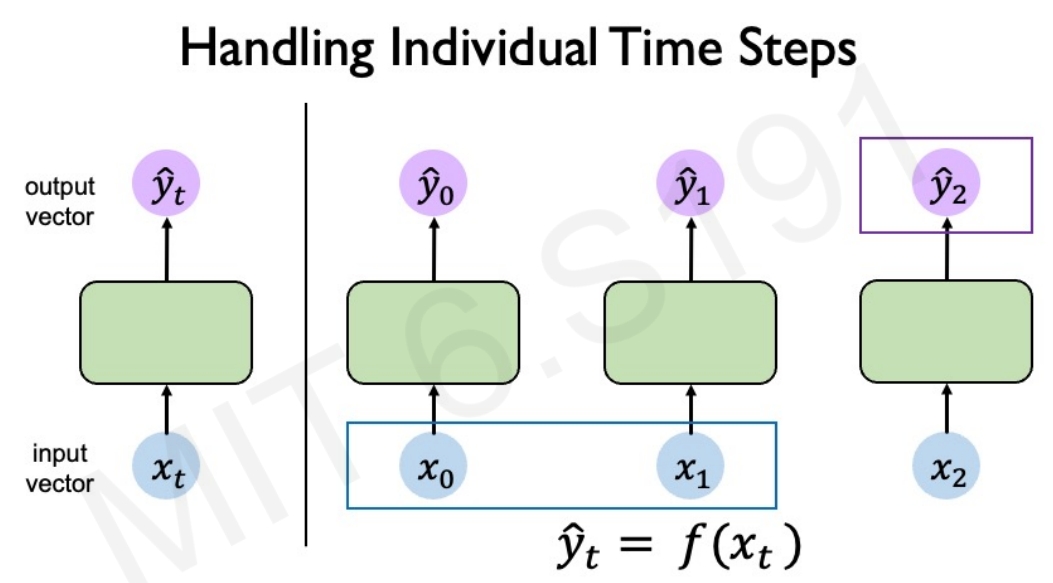

静态单个操作的神经网络(多个时间序列,独立操作)

静态单个操作的神经网络(多个时间序列,独立操作)

|

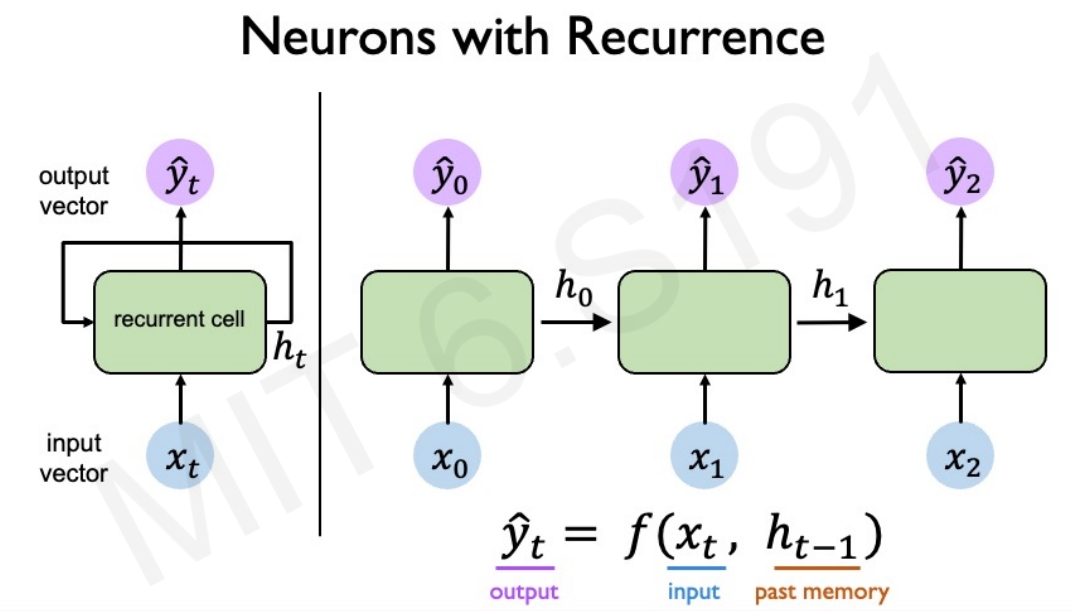

顺序序列的神经网络(h为hidden state,作为先前的记录)

顺序序列的神经网络(h为hidden state,作为先前的记录)

|

|

|

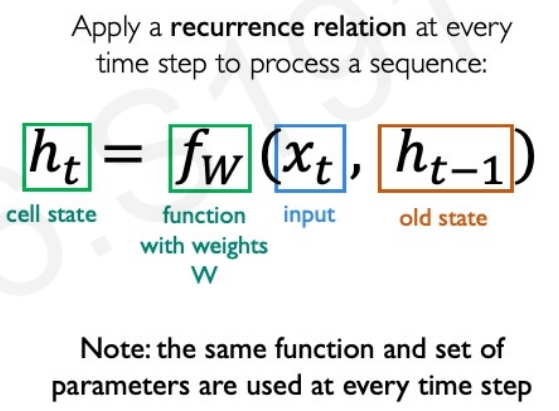

RNN的计算图如下图所示,这些在每个单独的时间步都是采用相同的权重矩阵。然后在每个片段(即每个单独的时间步长)计算loss,然后将所有的时间下的损失求和获取总的loss

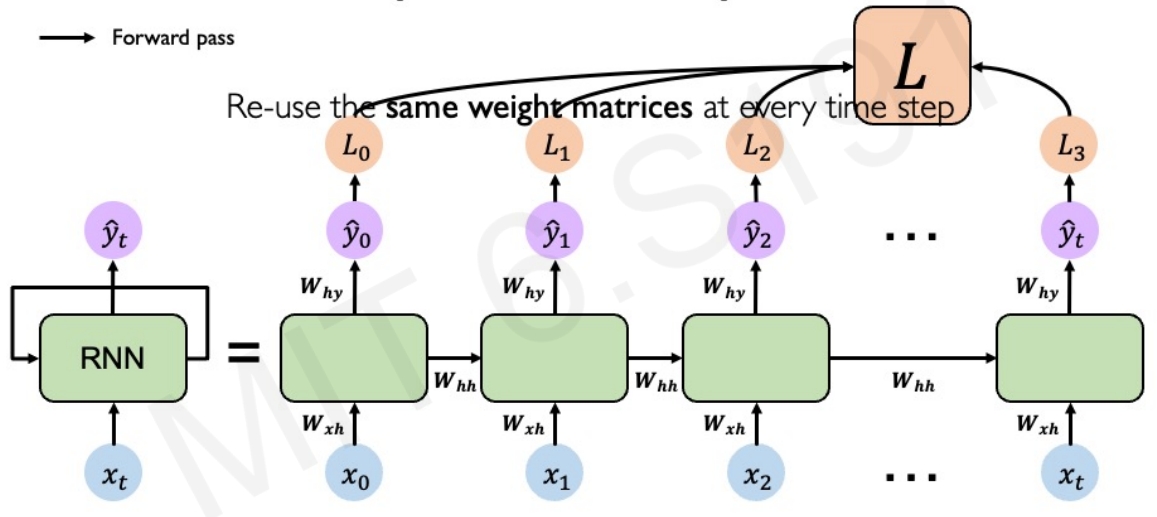

RNN预测Next word要做的第一步,则是把语言转换成某种表达输入网络中,而不是直接输入单词。

而要做到这点,首先需要有单词表,具有所有可能遇到的单词的库。

然后,将这个词汇表中的各个单词映射到一个数字(也就是单词对应的数字索引),那么就可以将语句转换为向量。 而下图的第三步embedding就是将数字索引映射到一个大小固定的向量(如下图,以二进制编码,就是2,对应的是cat)。 当然也可以通过learning的方法来学习把单词映射到低维度、长度固定的空间,这样相似的单词就会位于相似的区域~

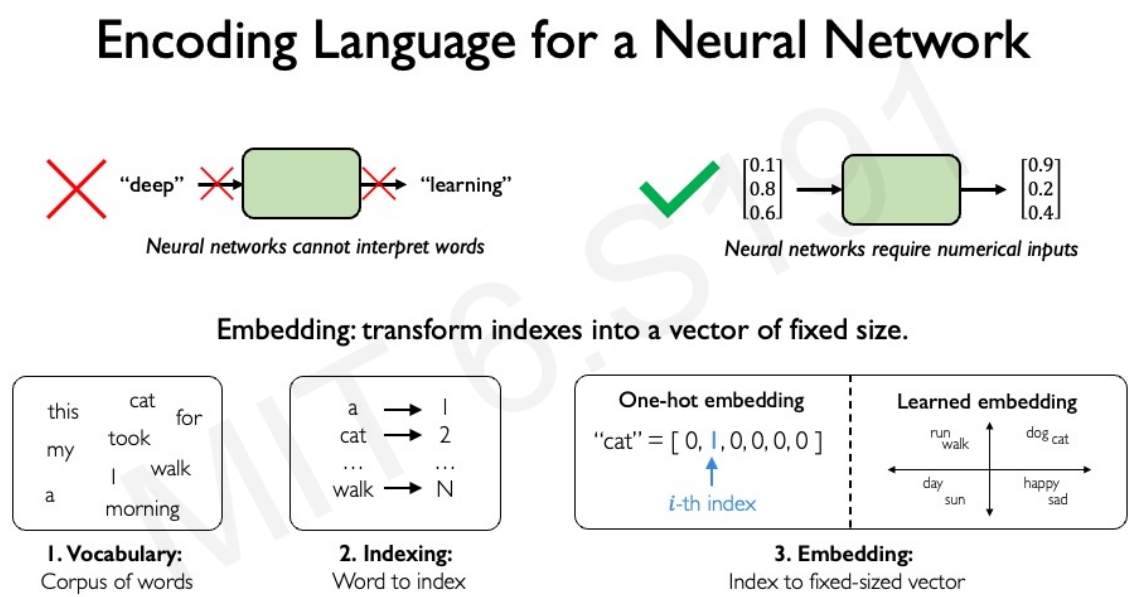

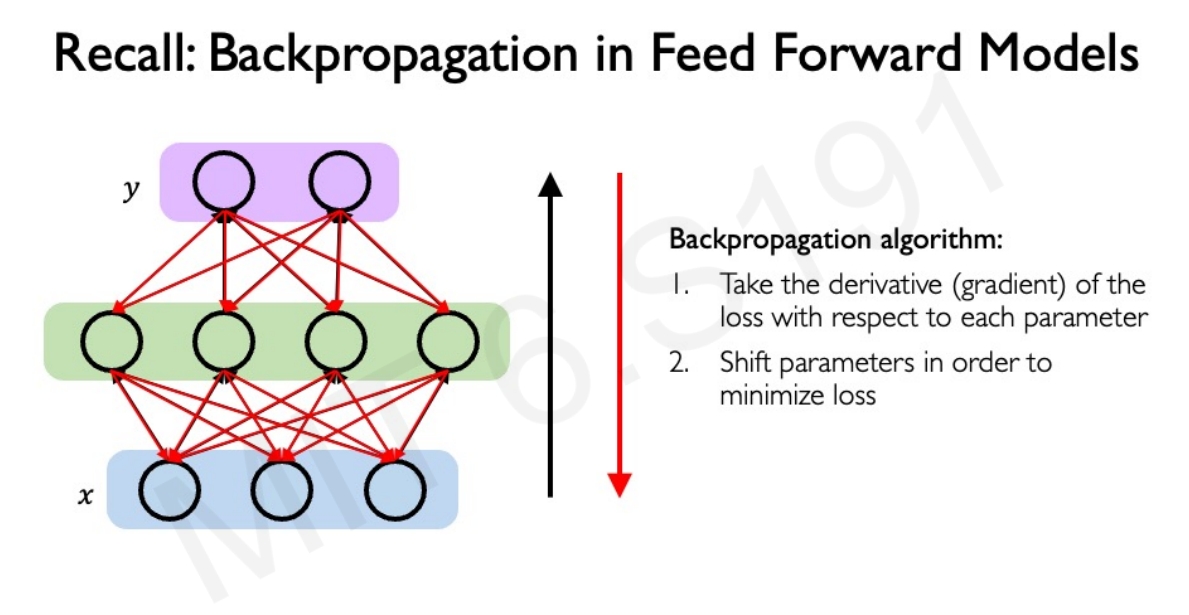

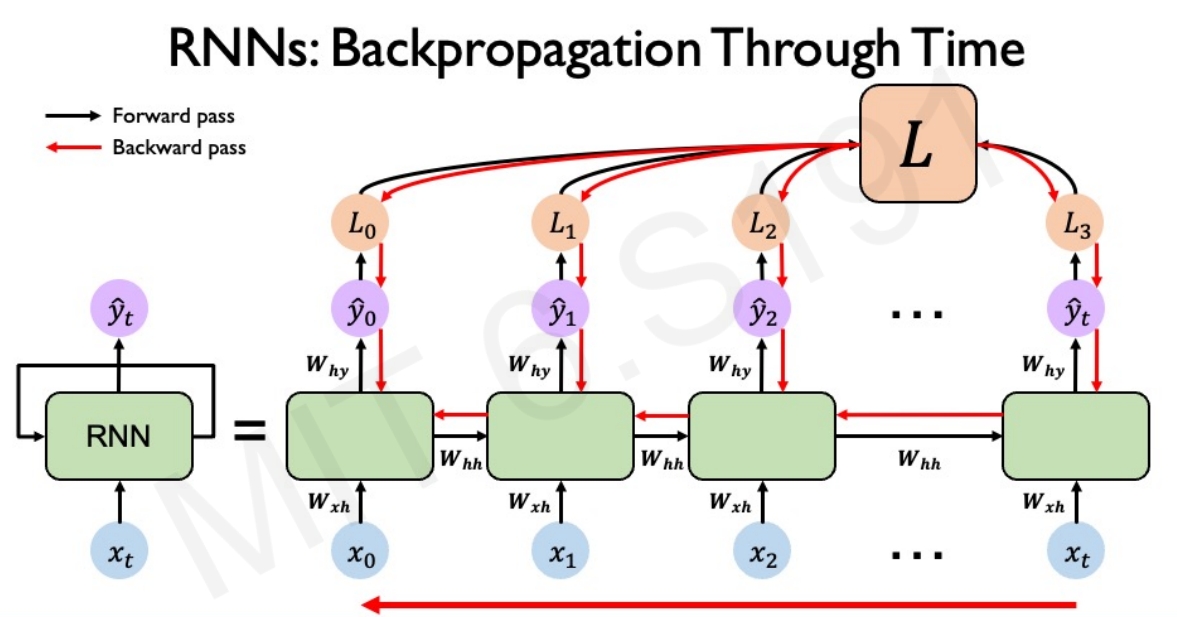

而RNN的训练也是采用BP,只不过是叫Backpropagation Through Time (BPTT)

|

|

所谓的BP Through Time也就是不再通过单个前馈网络反向传播损失,而是跨越所有的time step来反向传播误差,这样可以把来自后面时间的误差反馈到前面的时间去。

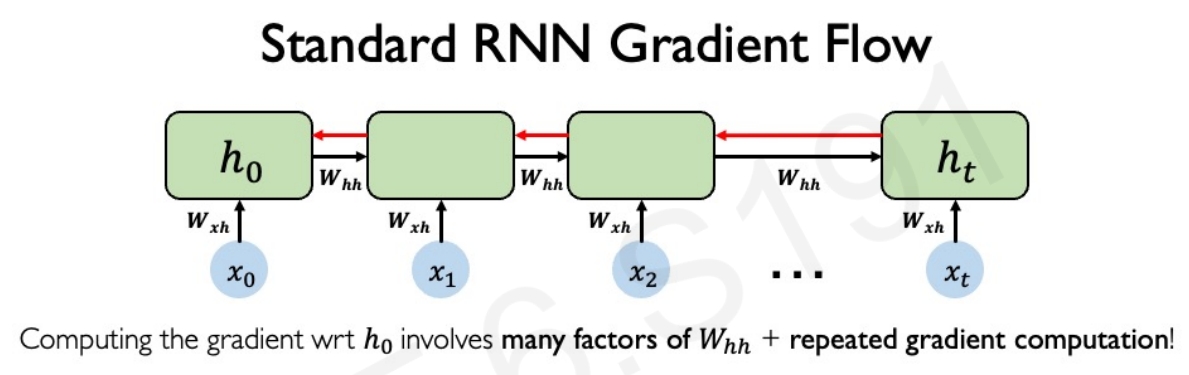

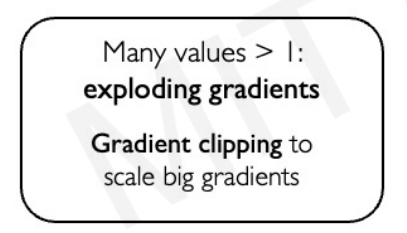

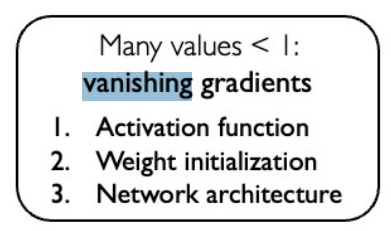

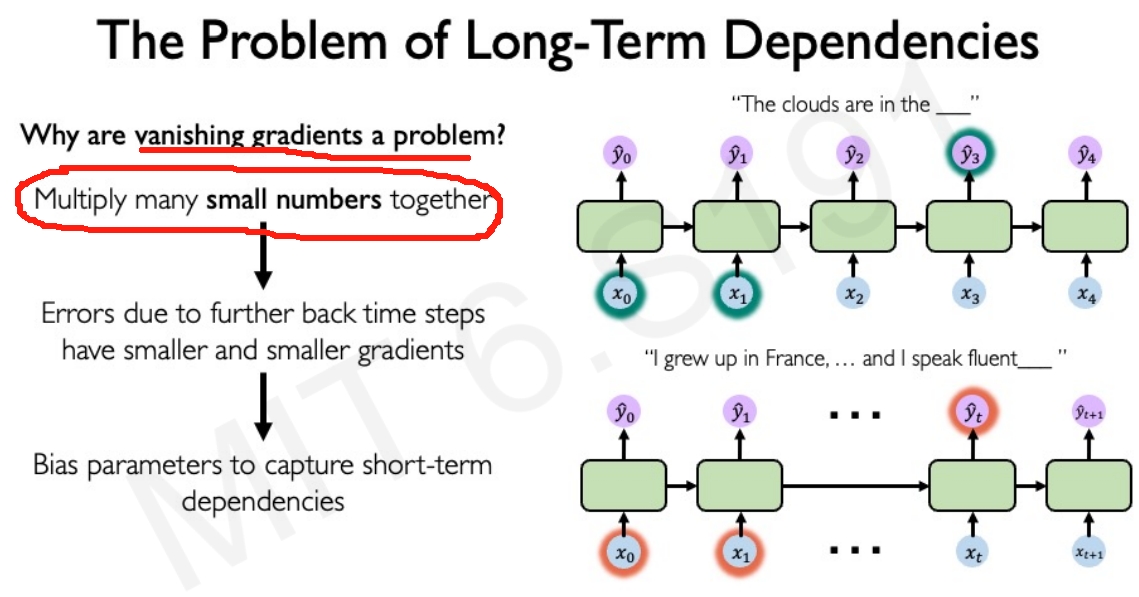

而如果有很多大的值,会导致梯度爆炸,而如果有很多小的值又会导致梯度消失,这样就导致无法将时间较晚的梯度传递到最开始.这也就是RNN比较难训练的因素之一.

|

|

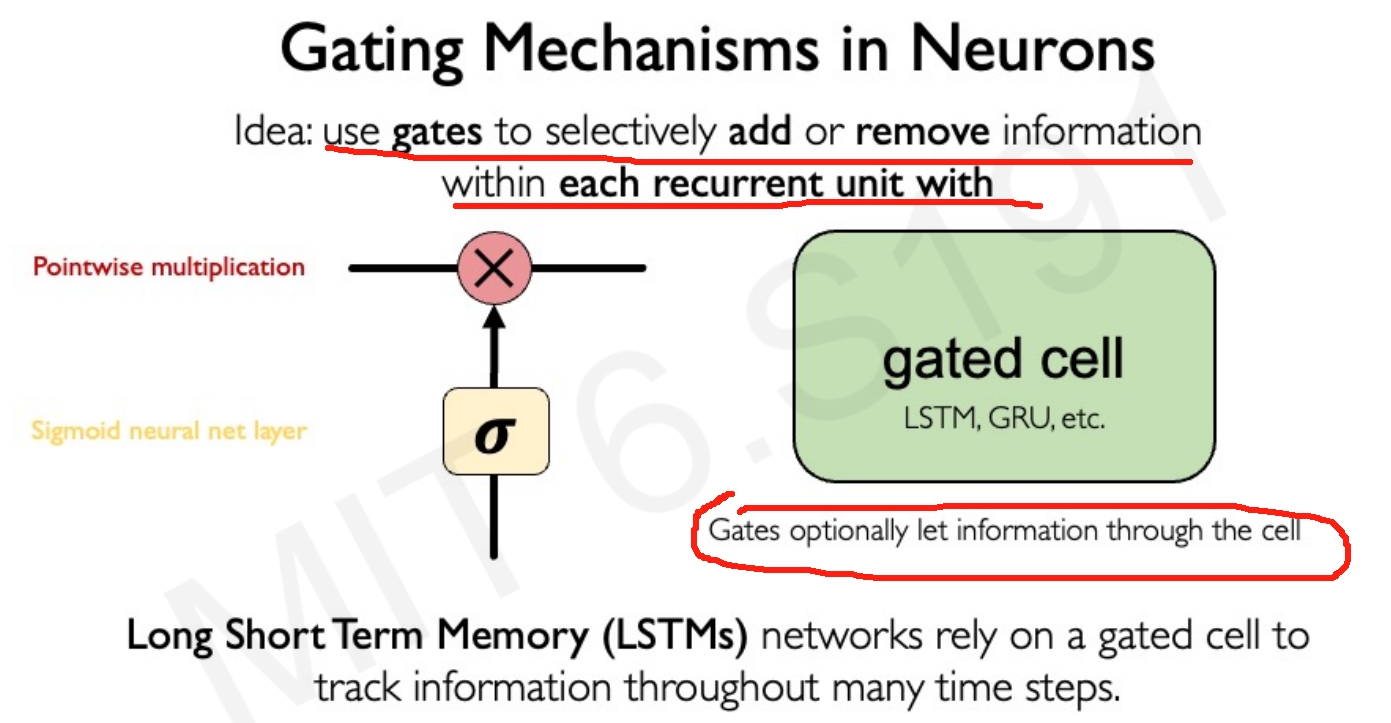

那么因此,GRU也就是出来了,通过一个gate来控制传递隐藏状态更新的信息量,此外LSTM也被提出来了。 它们的结构内部有极其巧妙的长期状态输入和输出,能够让模型从文本中提取丰富的上下文语义。

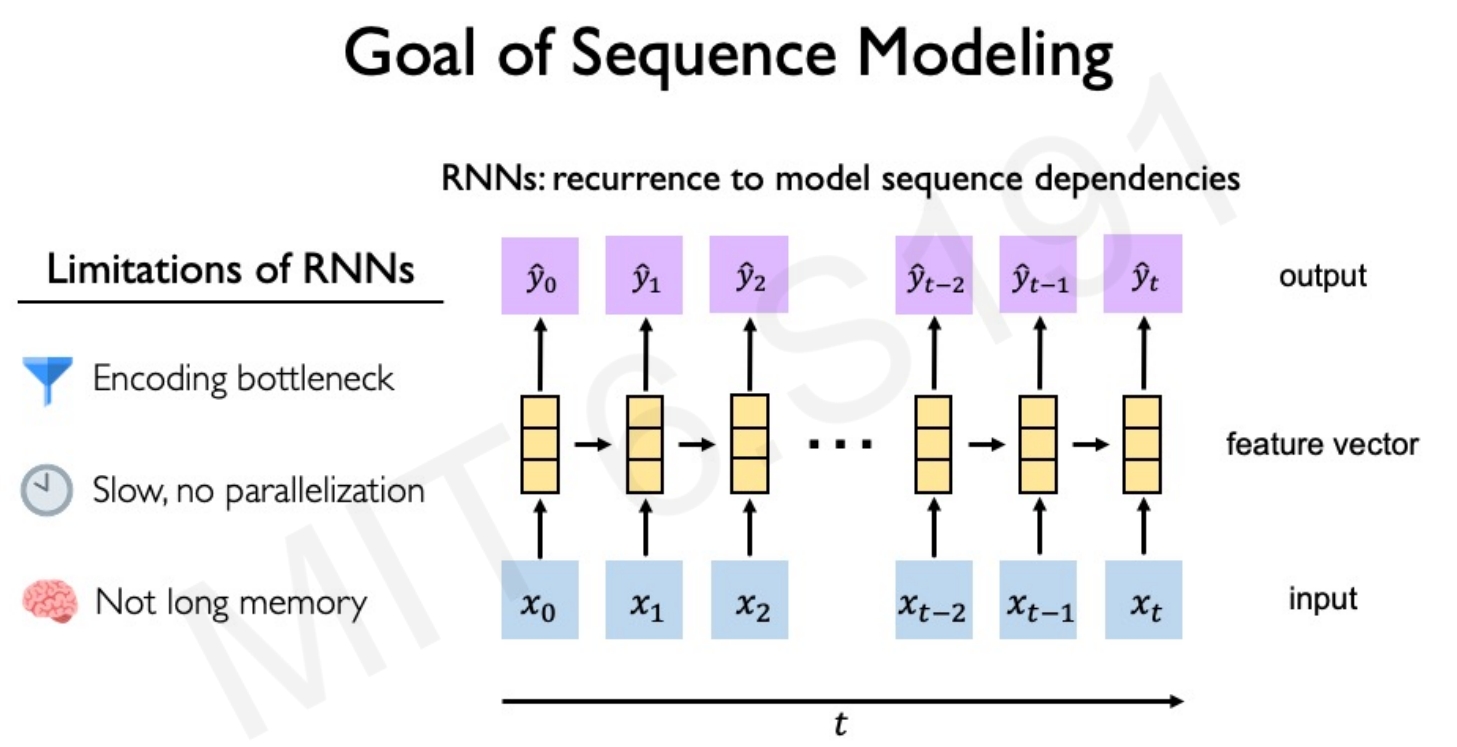

而RNN也有以下的局限:

- Encoding bottleneck,RNN的状态是一个固定size的向量,因此只能将有限的信息封装到里面

- Slow, no parallelization,由于RNN是逐个time step来处理信息的(有固定的顺序依赖性),因此没法并行运算,

- Not long memory,而上面的第一点,有限的状态编码会限制循环架构的长期记忆容量

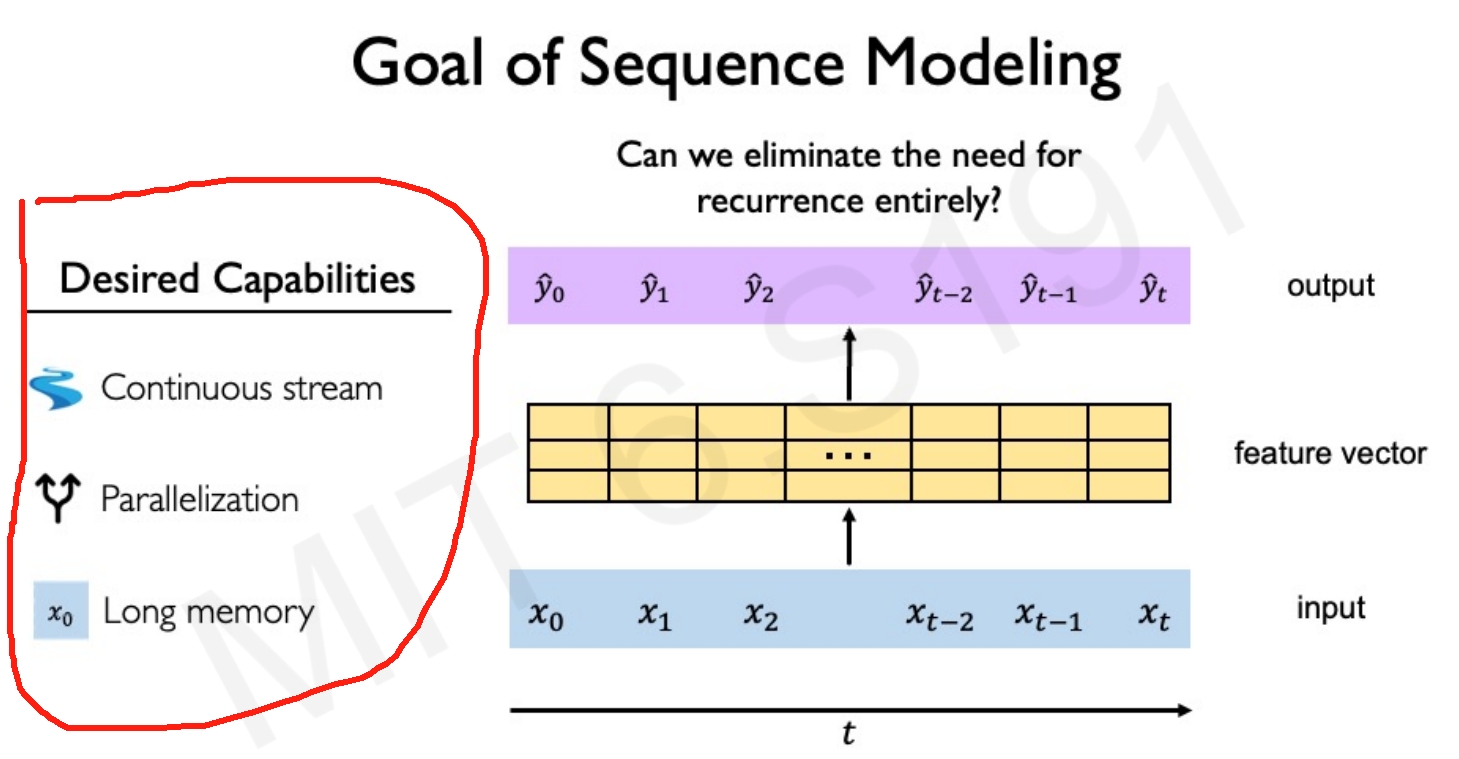

那么针对这些局限,研究人员就开始思考如何去处理全部的数据,而并不是组个time step来处理,也就是消除掉递归的需求,如下所示:

也就是把全部都整合到一起,这个也就是Transformer的motivation

Transformer

Transformer最早是由2017年Google的《Attention is All You Need》这篇论文提出的,当时主要是针对自然语言处理领域提出的。 之前的RNN模型记忆长度有限(后续虽然由LSTM),但无法并行化,只有计算完$t_i$时刻后的数据才能计算$t_{i+1}$时刻的数据,但Transformer都可以做到(理论上其记忆长度是无限长的,并且其可以并行优化)

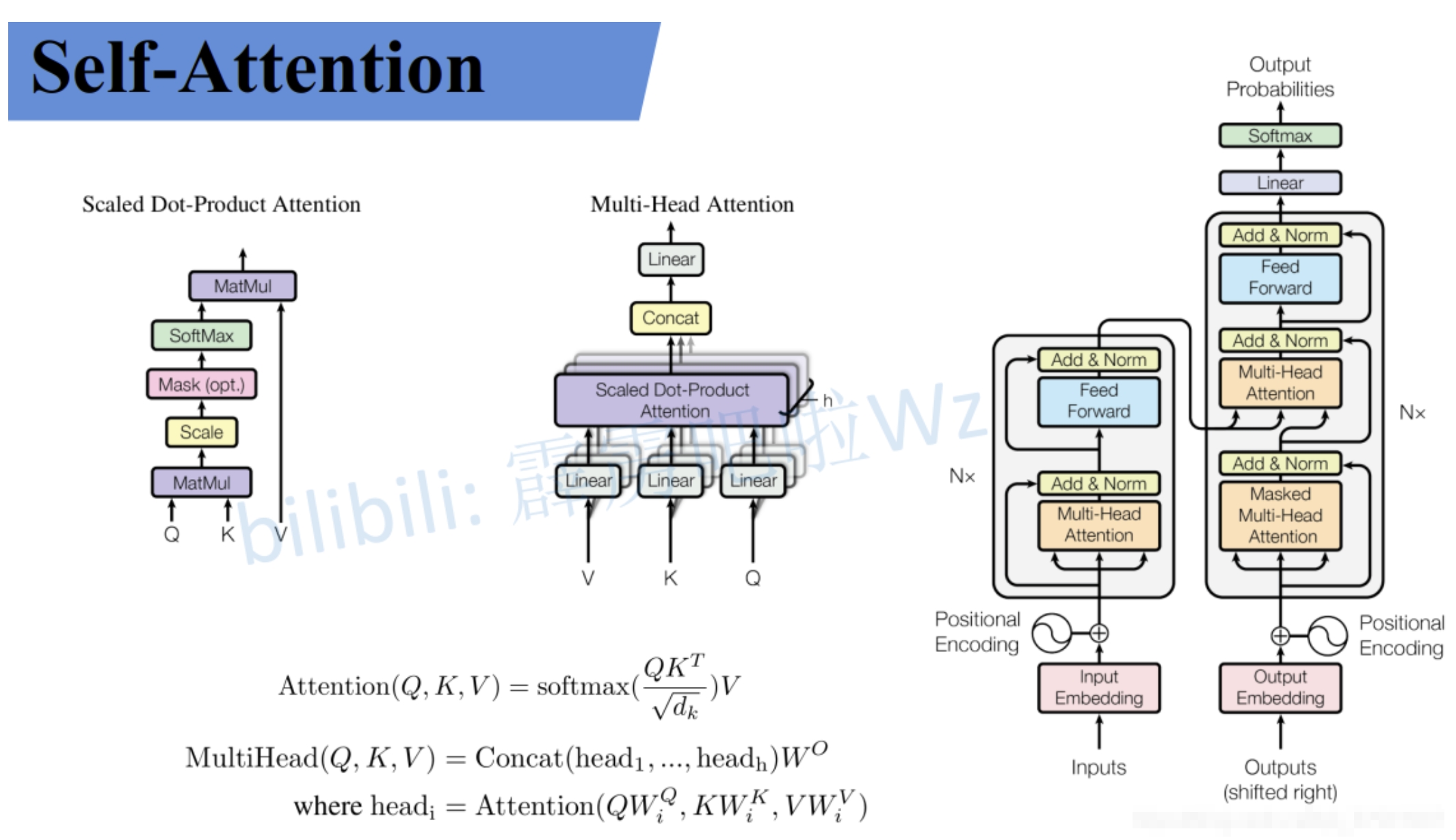

Transformer的基本解析其实可以用下图来描述

下面对其关键部分进行解读

Self-Attention

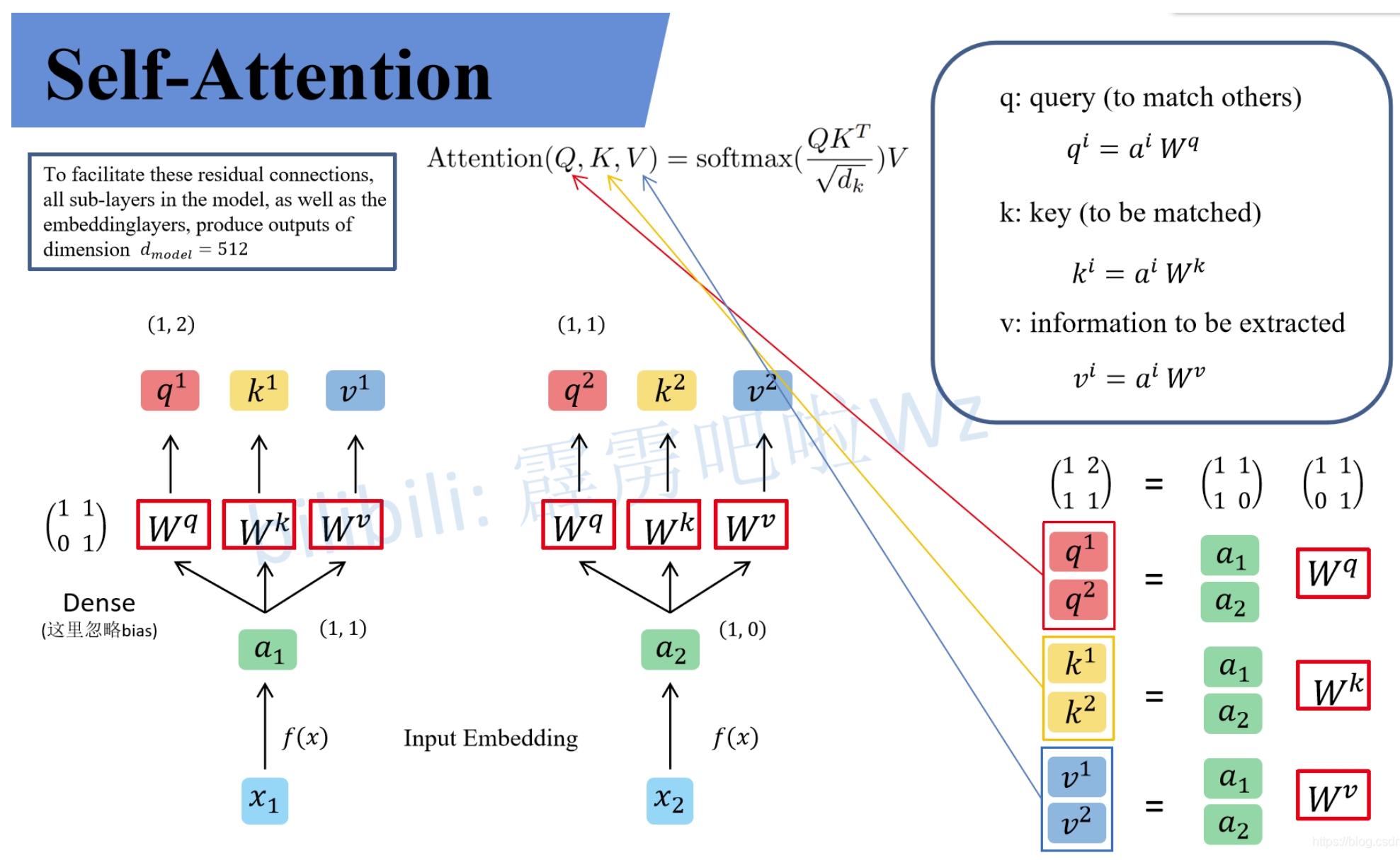

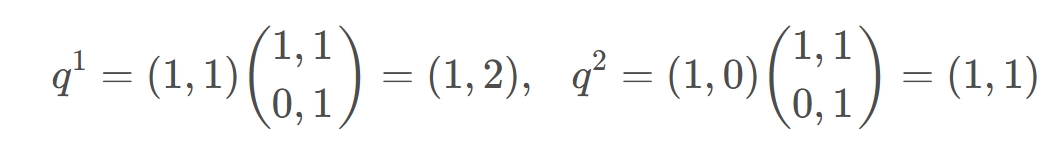

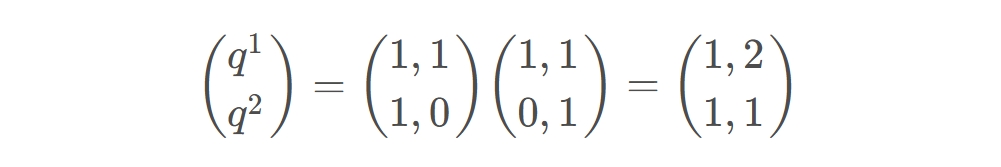

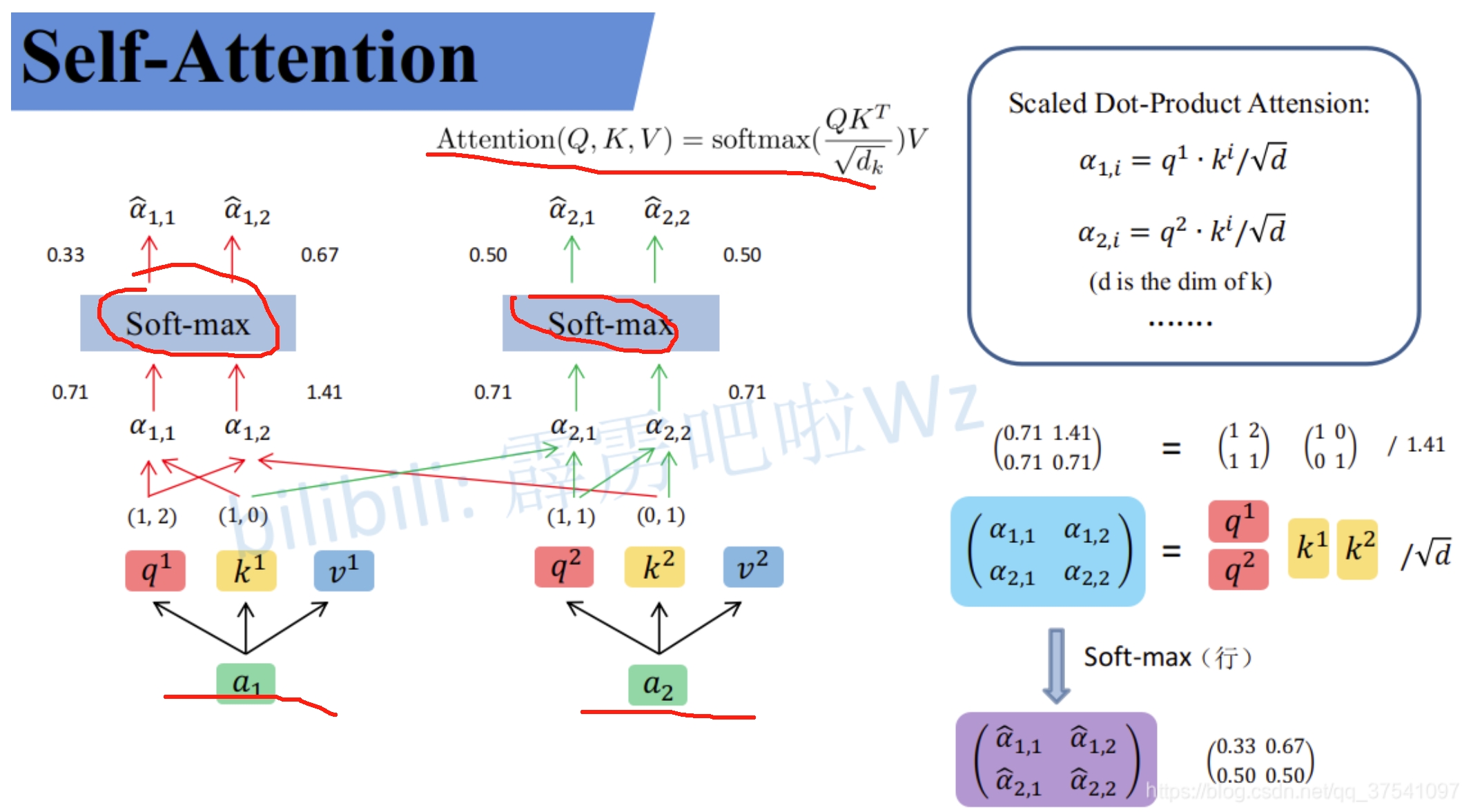

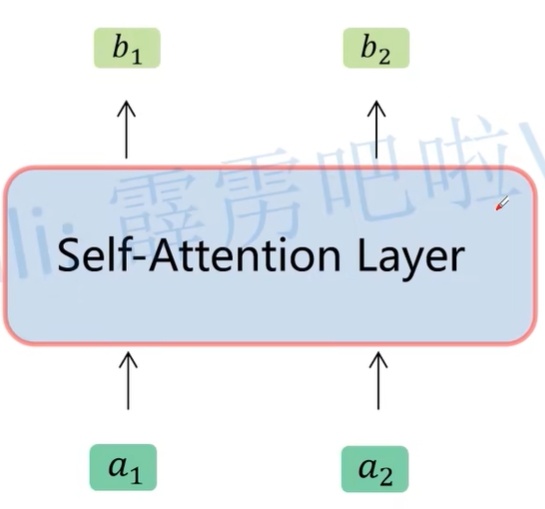

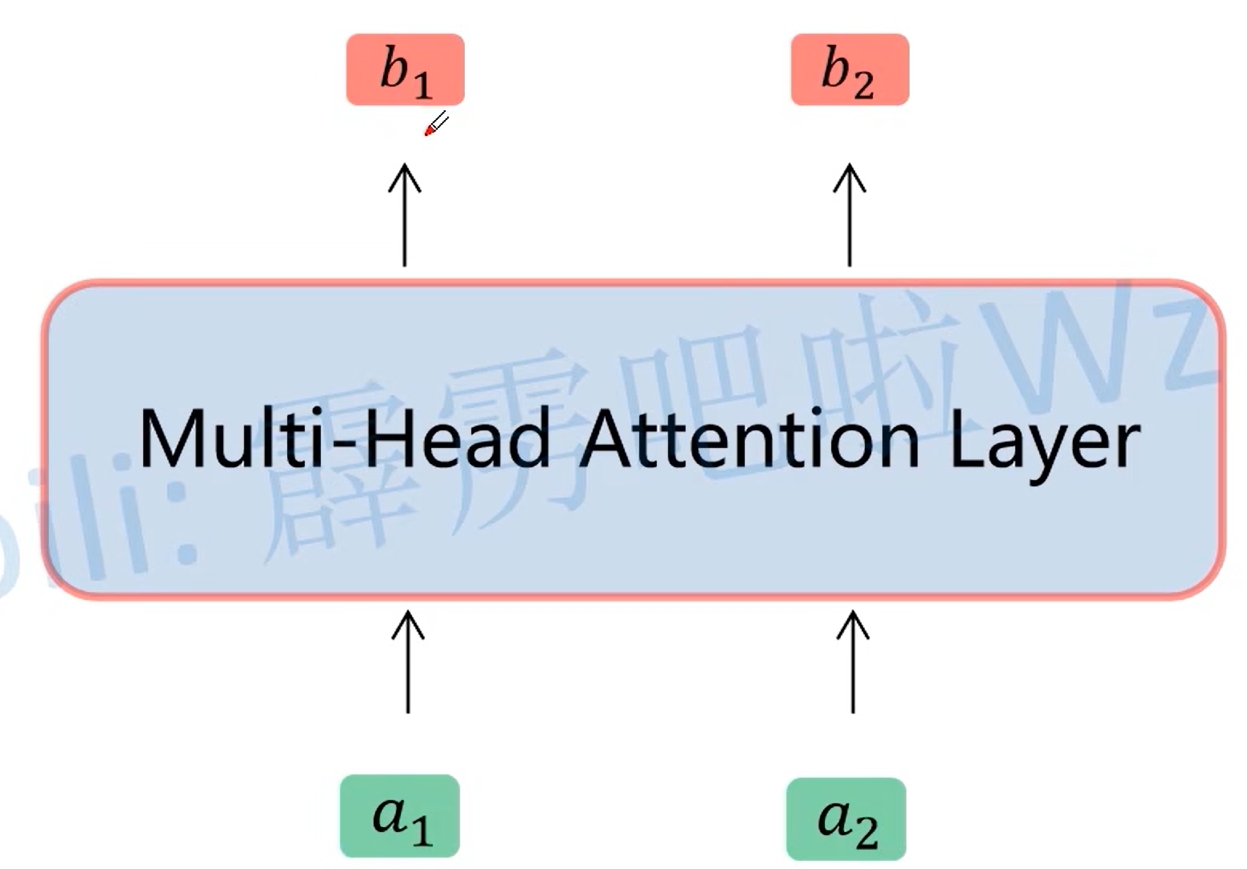

先假设输入的序列长度为2,两个输入节点$x_1$和$x_2$通过Input Embedding也就是图中的$f(x)$将输入映射到$a_1$和$a_2$

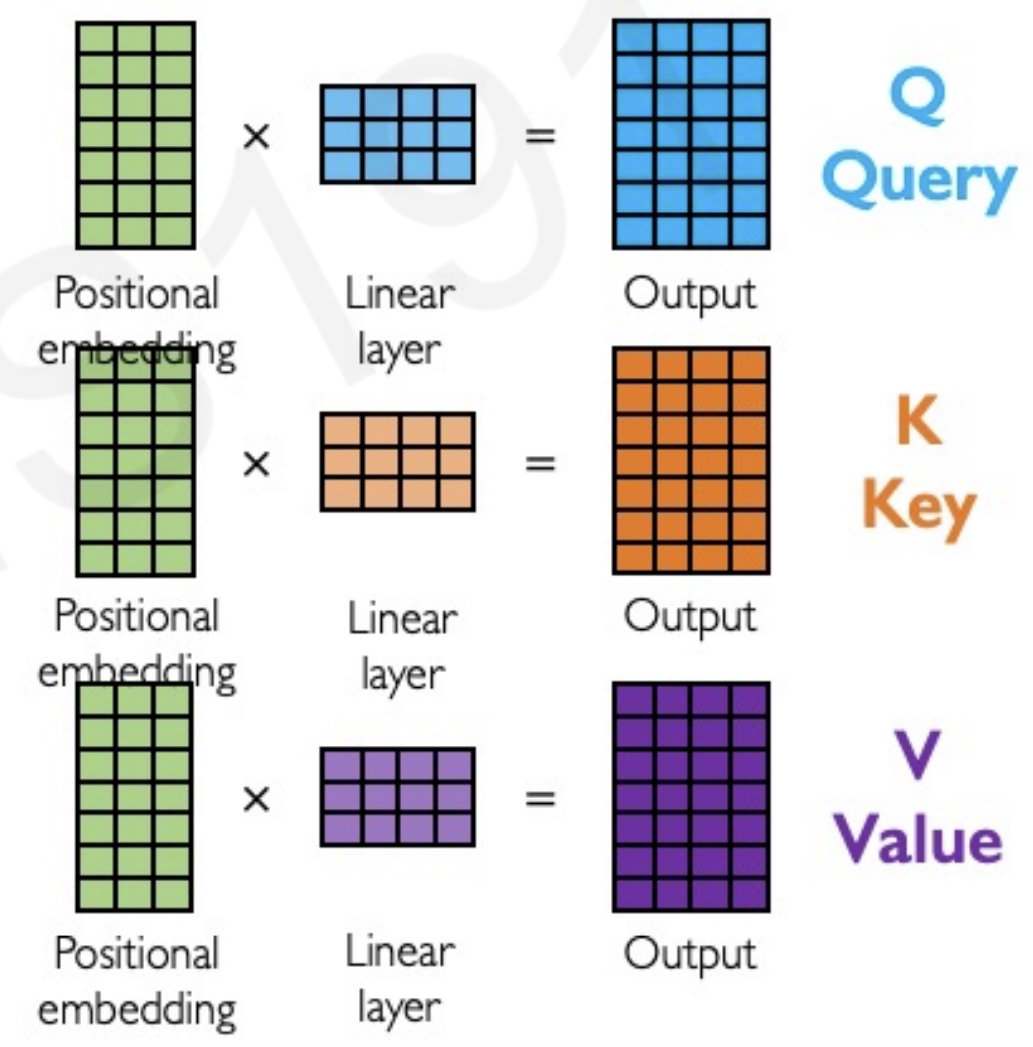

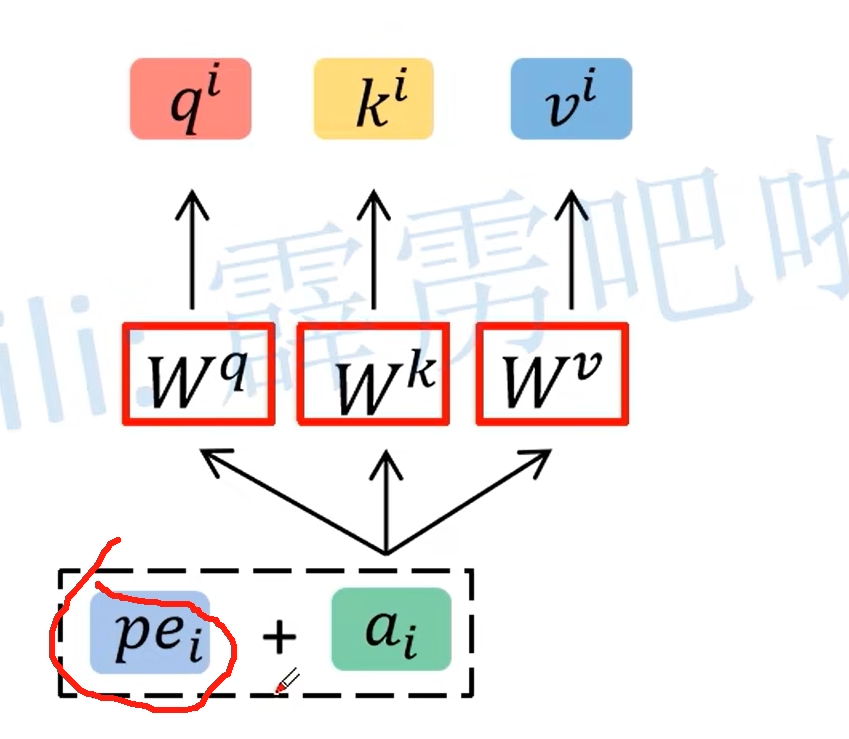

然后将$a_1$和$a_2$通过三个变换矩阵$W_Q,W_K,W_V$(可训练,共享权重的全连接层)得到对应的$q^i,k^i,v^i$。

为什么要QKV这三个信息呢?直观来讲,这三者分别代表:

- $q$代表query,可以理解为查询的需求。后续会去和每一个$k$进行匹配

- $k$代表key,可以理解为被查询时用于匹配的键值。后续会被每个$q$匹配

- $v$则是从$a$中提取的信息,可以理解为$q$查询,$k$应答,那么对应的匹配度是多少

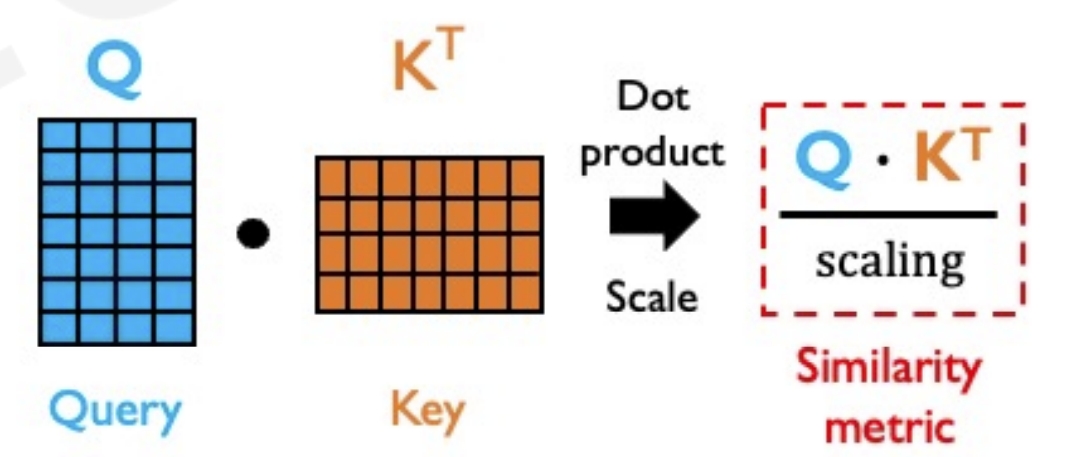

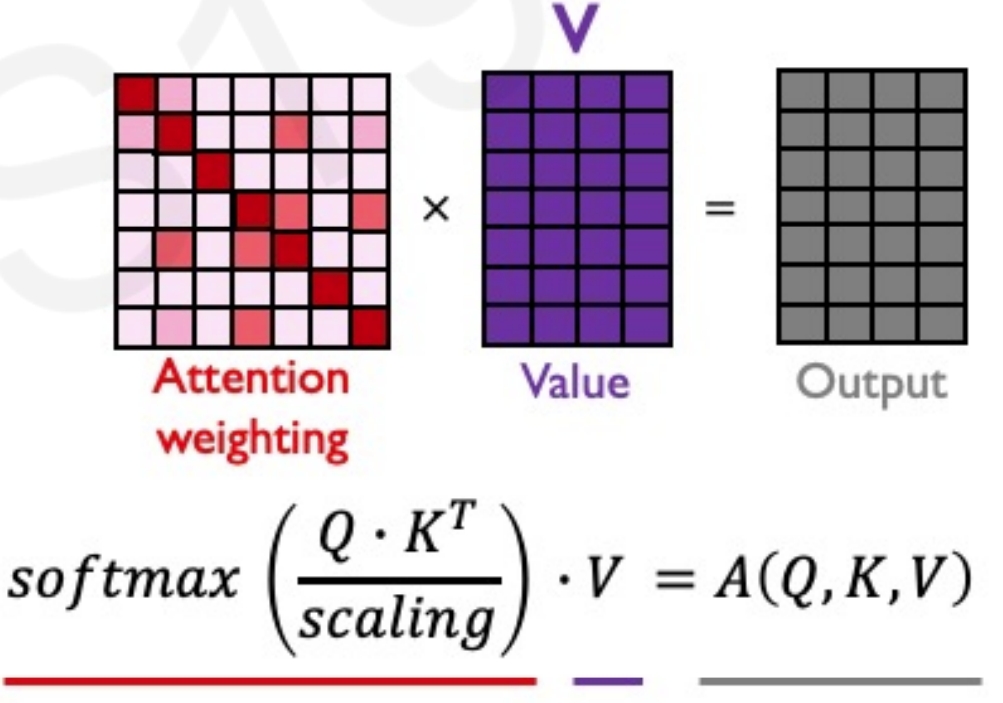

后续$q$和$k$匹配的过程可以理解成计算两者的相关性,相关性越大对应$v$的权重也就越大。 然后把匹配大的通过softmax提取出来,这样我们就可以得到更重要的信息,那么这个信息也就是需要强调(attention)让网络重点学习的~

而之所以说transformer是可以并行运算的,其实就是因为它是可以写成矩阵形式的操作,如下面的样例

在分别获取了QKV后,通过下面公式以及softmax的处理得到($\widehat{a}{1,1}$,$\widehat{a}{1,2}$)和($\widehat{a}{2,1}$,$\widehat{a}{2,2}$)

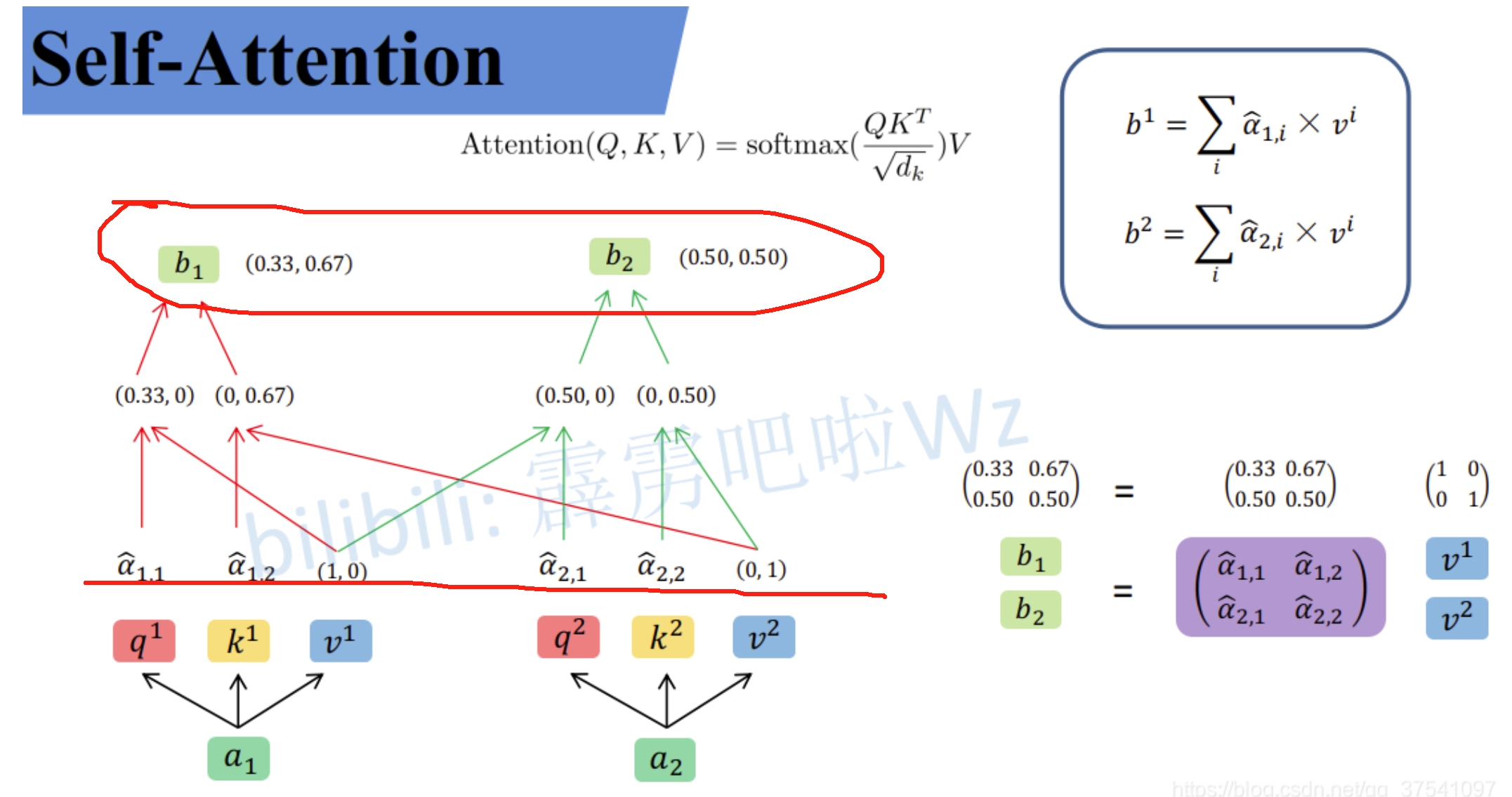

此处的$\widehat{a}$相当于计算得到针对每个$v$的权重,接着进行加权得到最终结果$b_1$和$b_2$

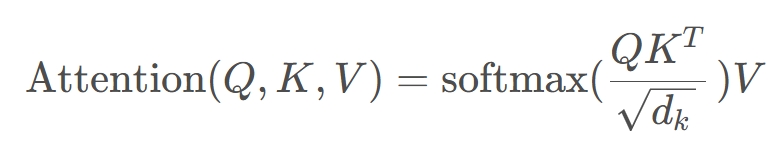

所谓的Self-Attention就是论文中的一个公式,也就是通过输入序列$a_1$和$a_2$,得到对应的映射$b_1$和$b_2$

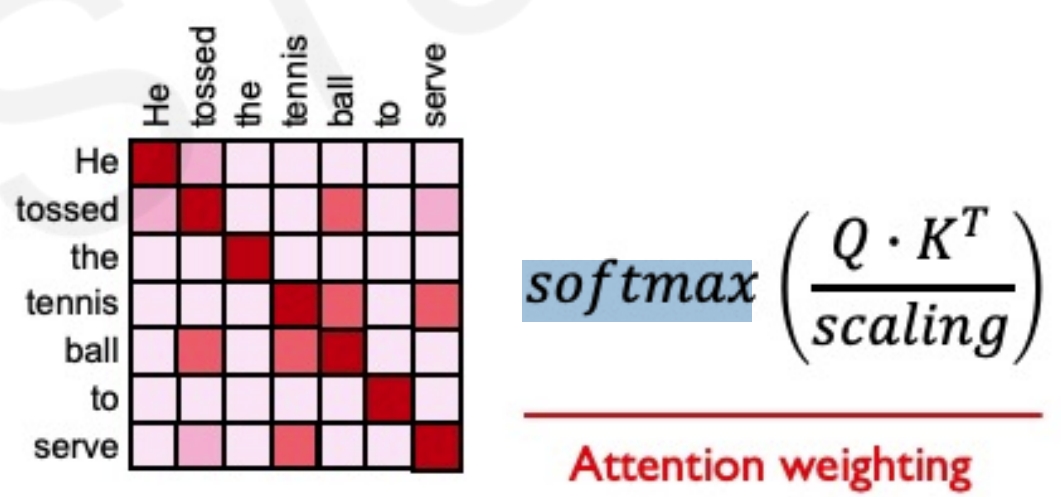

上面采用的是两个序列为解析样例,下面用一个实际的输入一个句子来解析上面公司的过程。

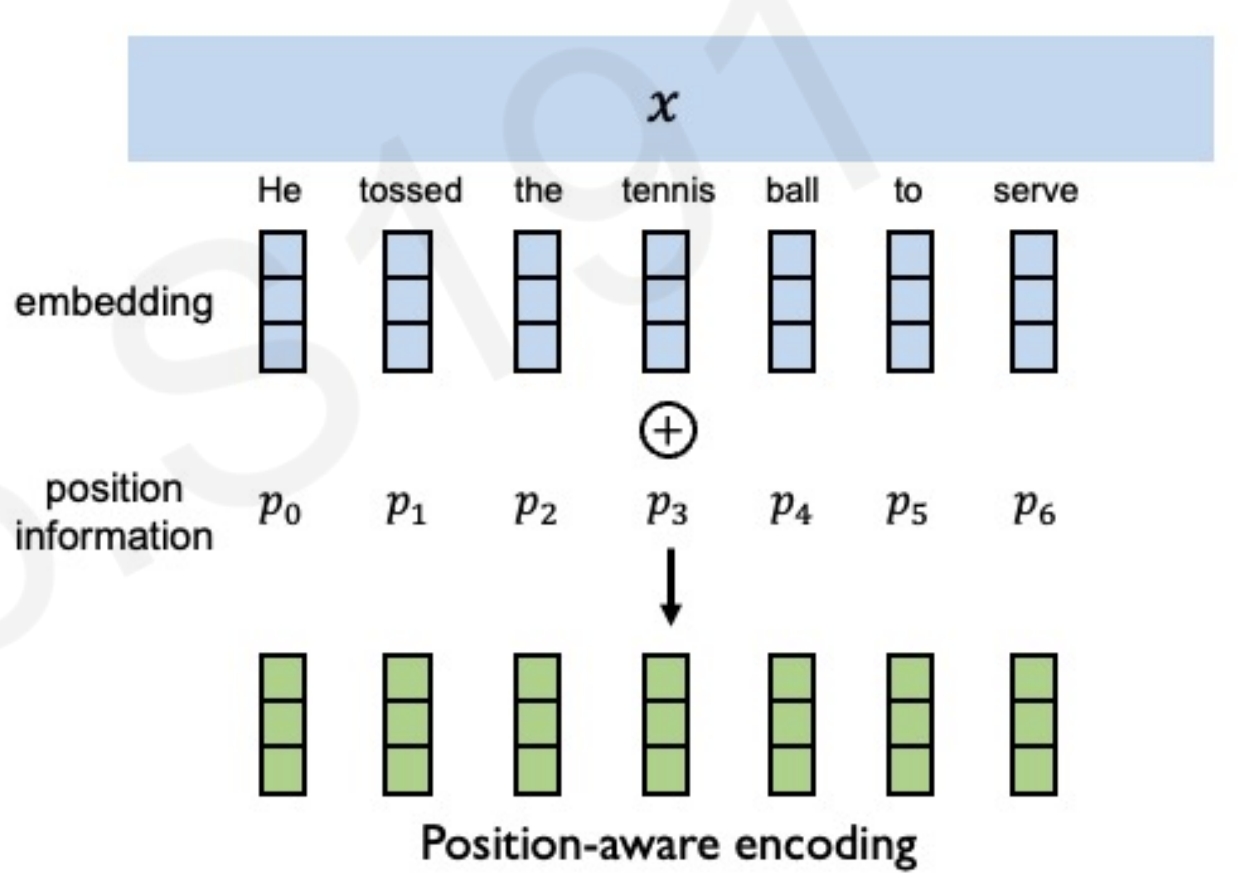

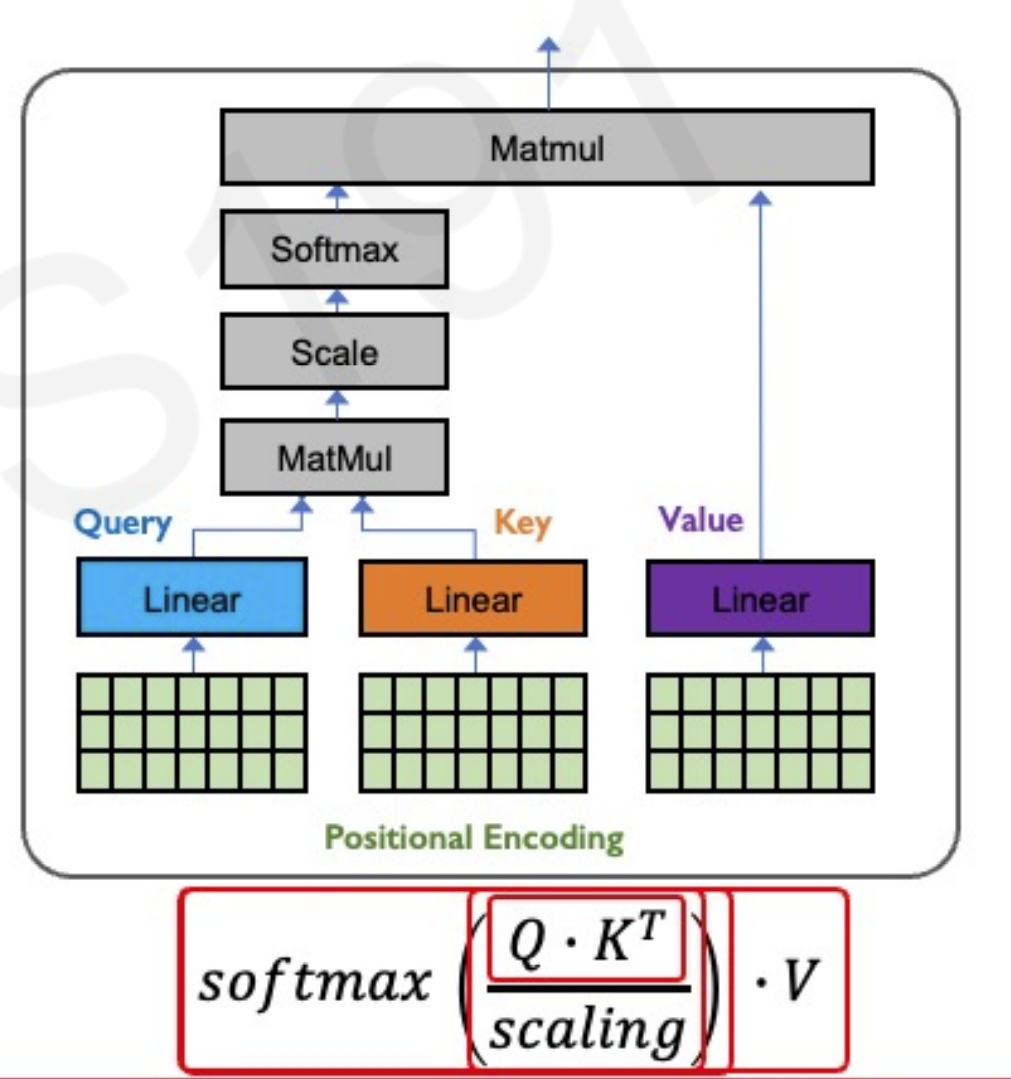

对于输入的句子$x$,首先先embedding提取向量,然后添加位置编码(位置编码下面介绍)

然后分别提取QKV(query, key, value),也就是用于搜索看哪个才是重要的信息

然后通过公式来计算每对特征对应的query与key,获得它们的相似性

然后用softmax来计算attention的权重,就是哪个地方是需要被attention的(获取各个组成部分之间的相互关联的相对权重)

接下来就是self-attention来提取特征,可以理解为与自身的value相乘,来进一步提取attention的特征

整体对于self-attention的公式理解也就是下图

Multi-Head Attention

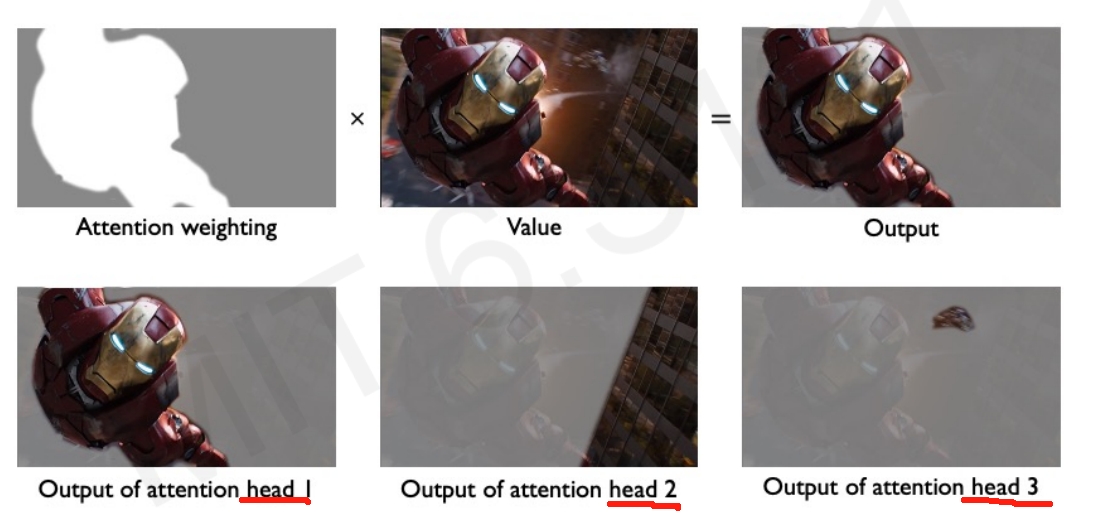

Multi-head attention allows the model to jointly attend to information from different representation subspaces at different positions

而之所以要加head,可以直观理解为进一步提升网络的容量,就是不仅仅attention一个区域,而是多个区域,直观理解如下图所示

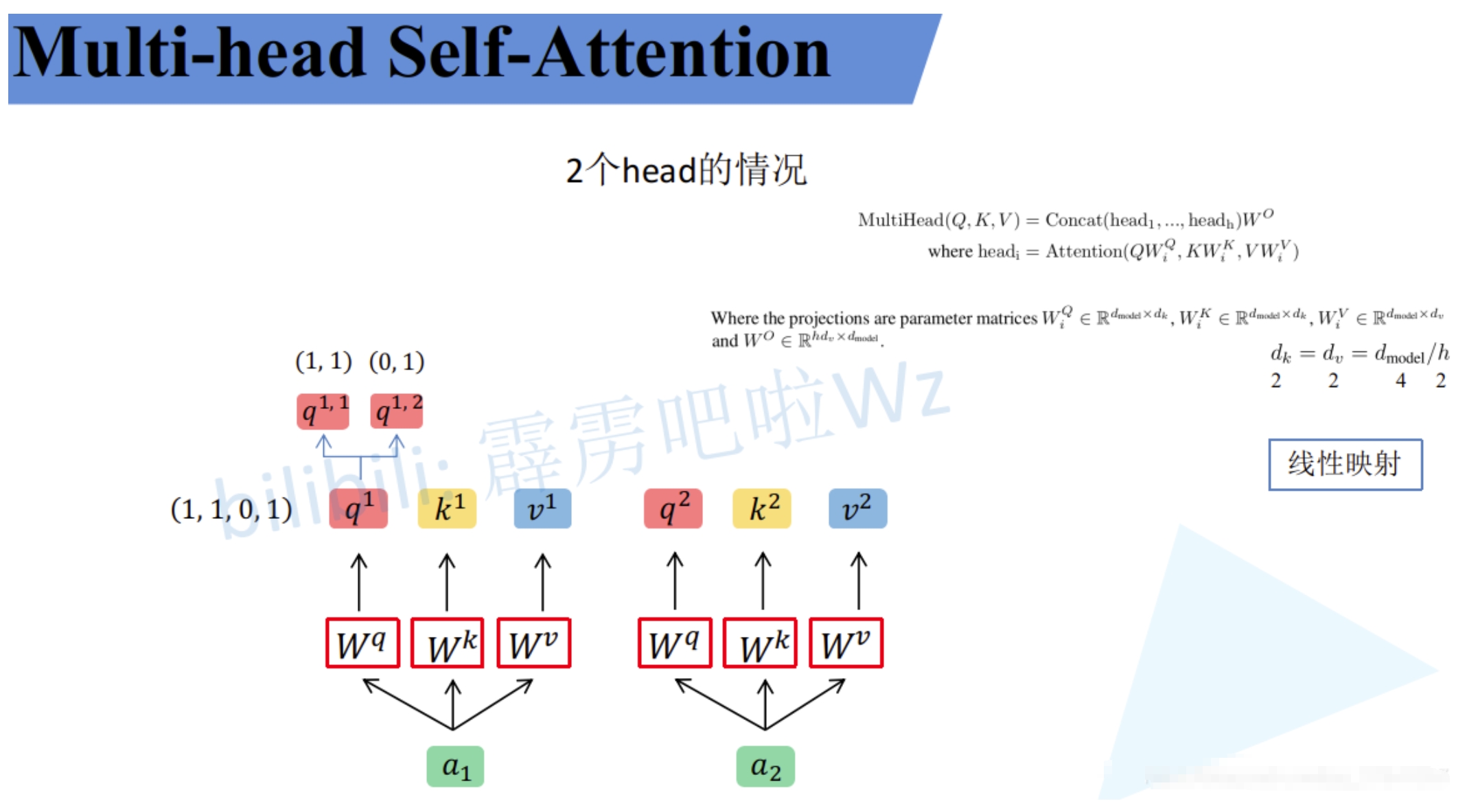

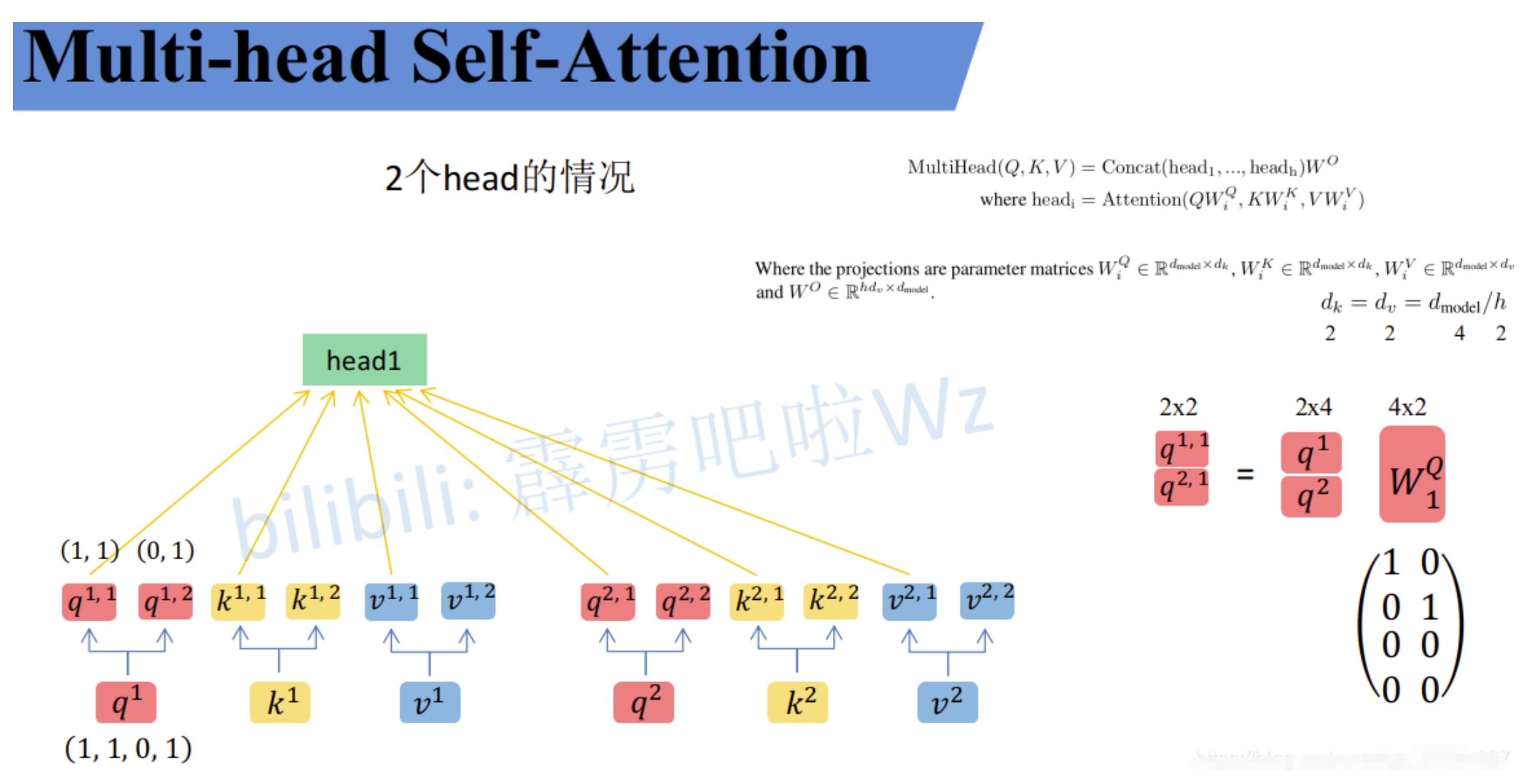

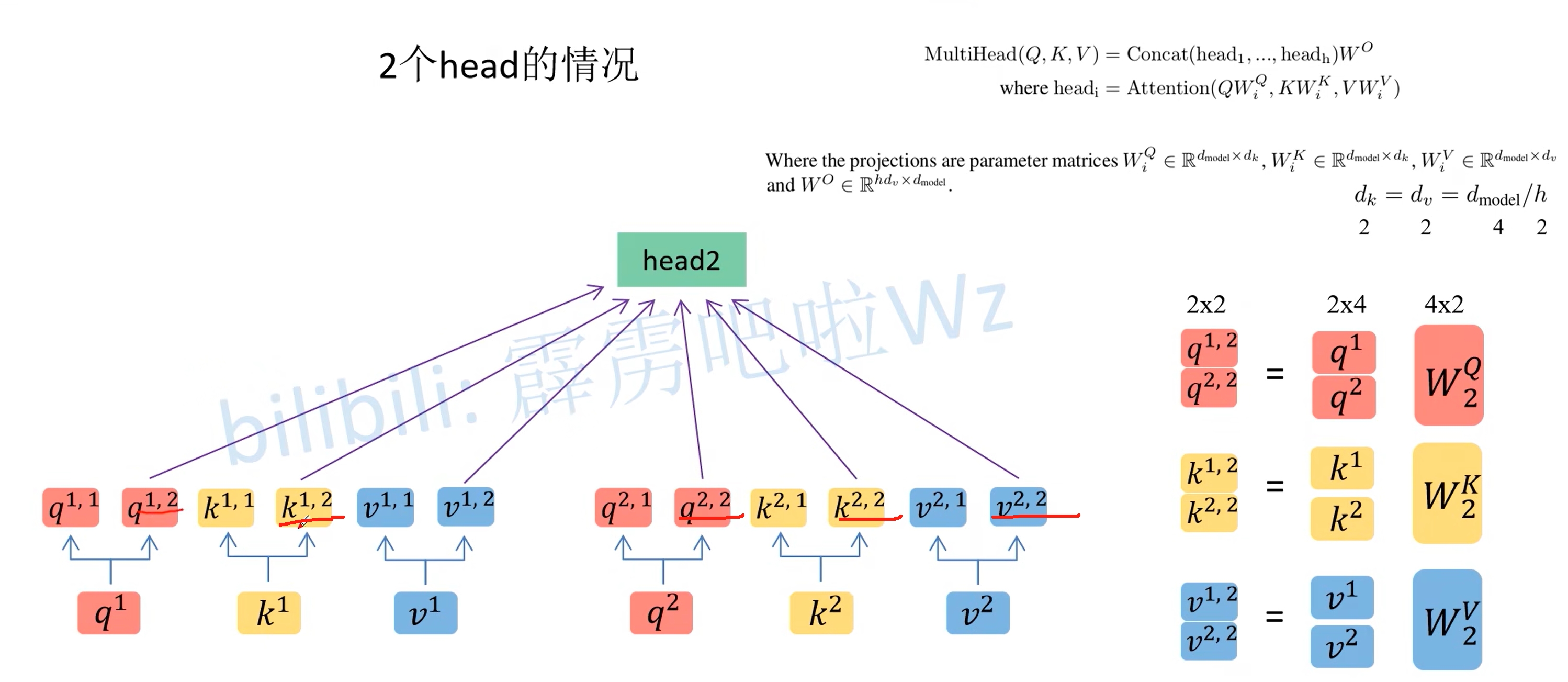

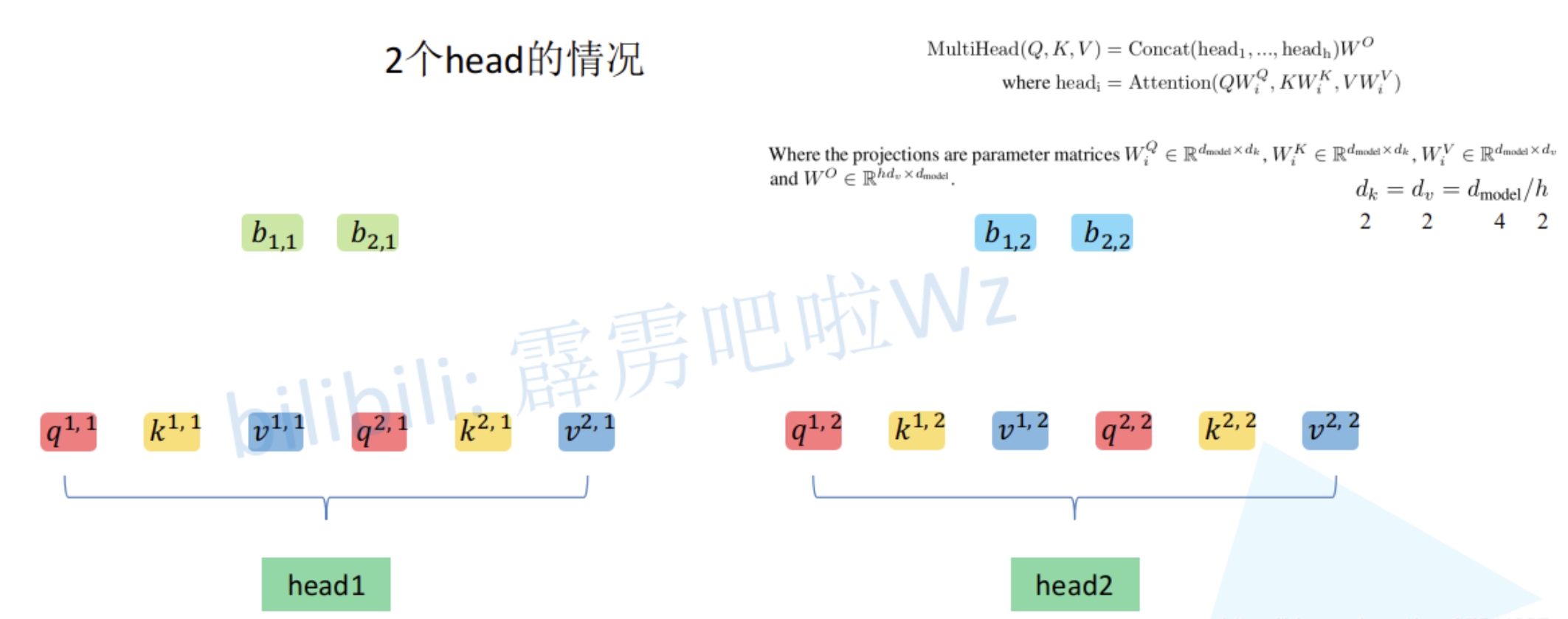

所谓的Multi-Head其实也就是上面的self attention中$W_Q,W_K,W_V$得到对应的$q^i,k^i,v^i$分别拆分多个head(均分操作,将$q^i,k^i,v^i$均分为$h$份),然后分别对应部分汇聚到一个head中。如下图所示。$q^1$拆分为$q^{1,1}$和$q^{1,2}$,然后$q^{1,1}$就是属于head1,而$q^{1,2}$则是属于head2

这样就可以把数据可以分为head1和head2对应的数据,然后再对每个head执行上面self attention的一系列过程,就能得到对应的b(比如$head1$对应了$b_{1,1}$和$b_{2,2}$)

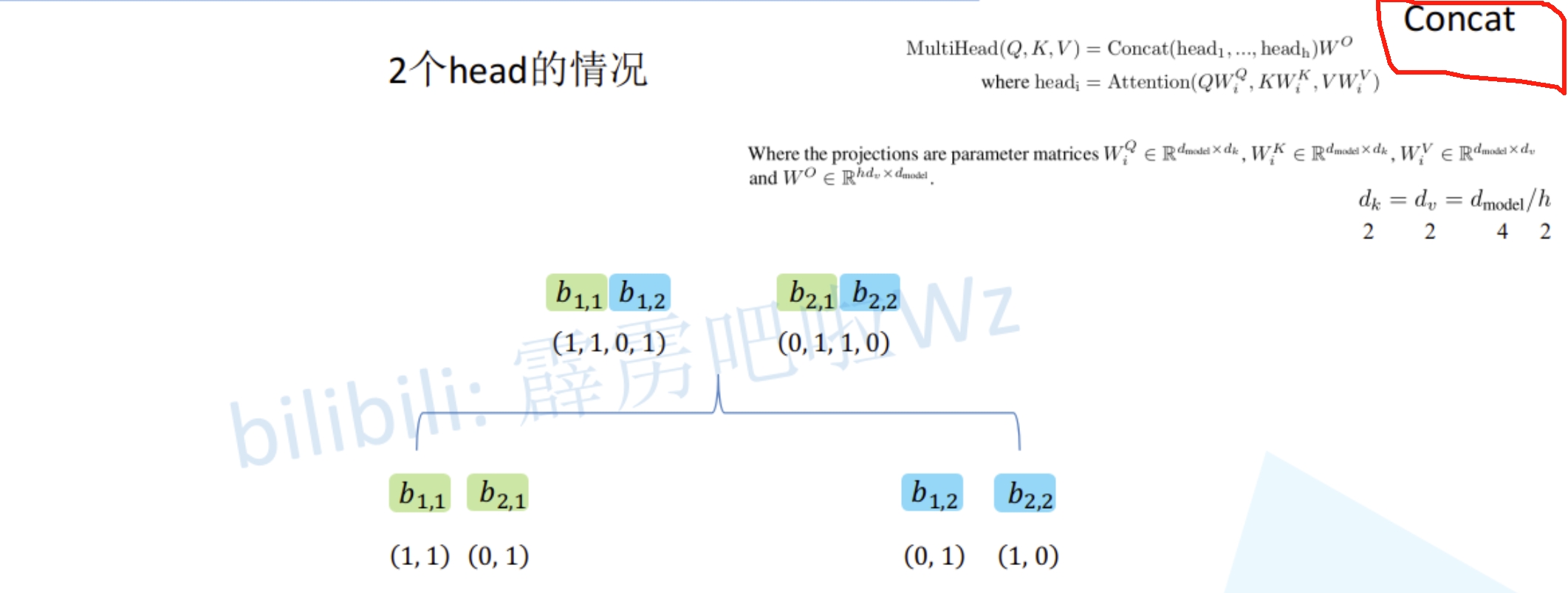

接下来,再对每个head得到的结果b进行拼接(concat)

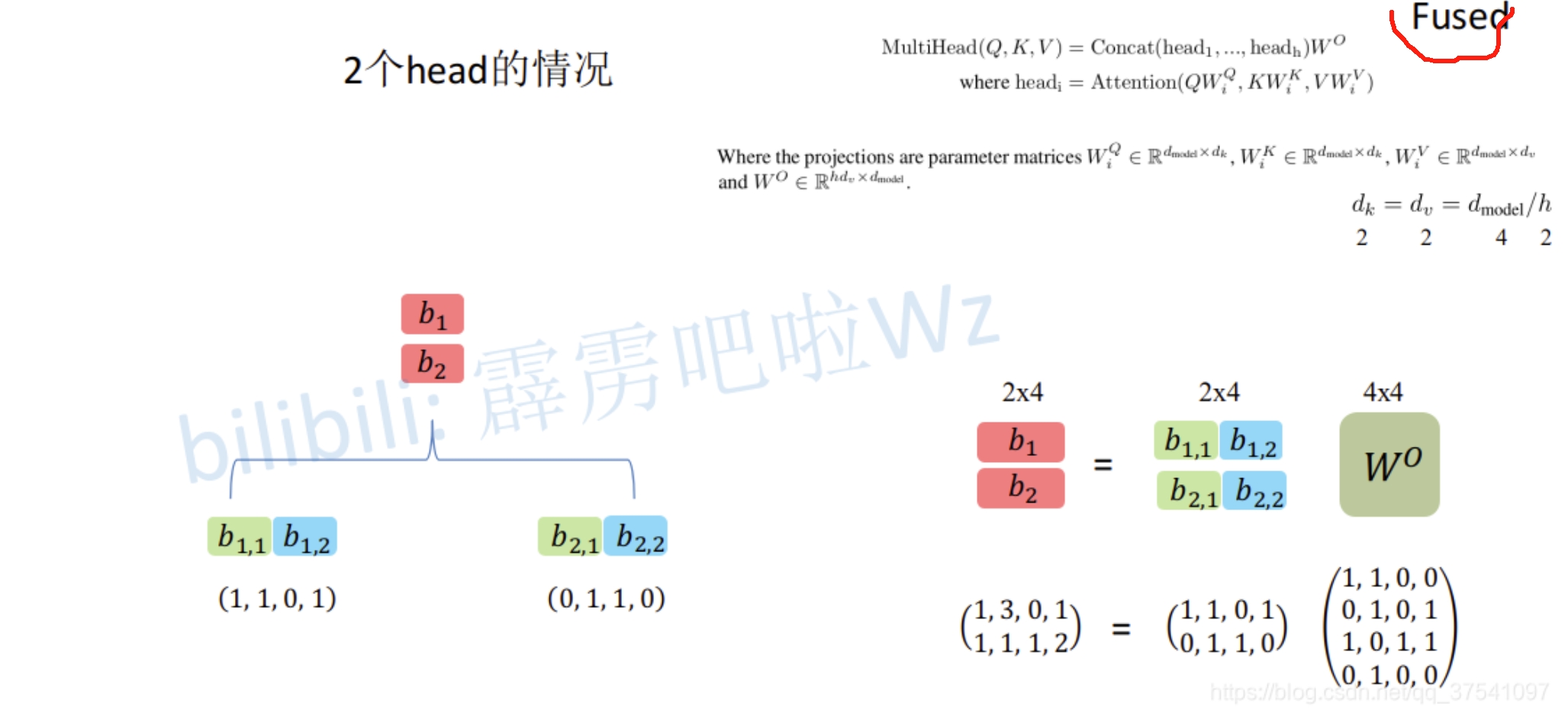

接着将拼接后的结果通过一个可学习的参数$W^O$进行融合,得到最终的结果$b_1$和$b_2$

因此,所谓的Multi-Head就是对应论文下面的公式:

Positional Encoding

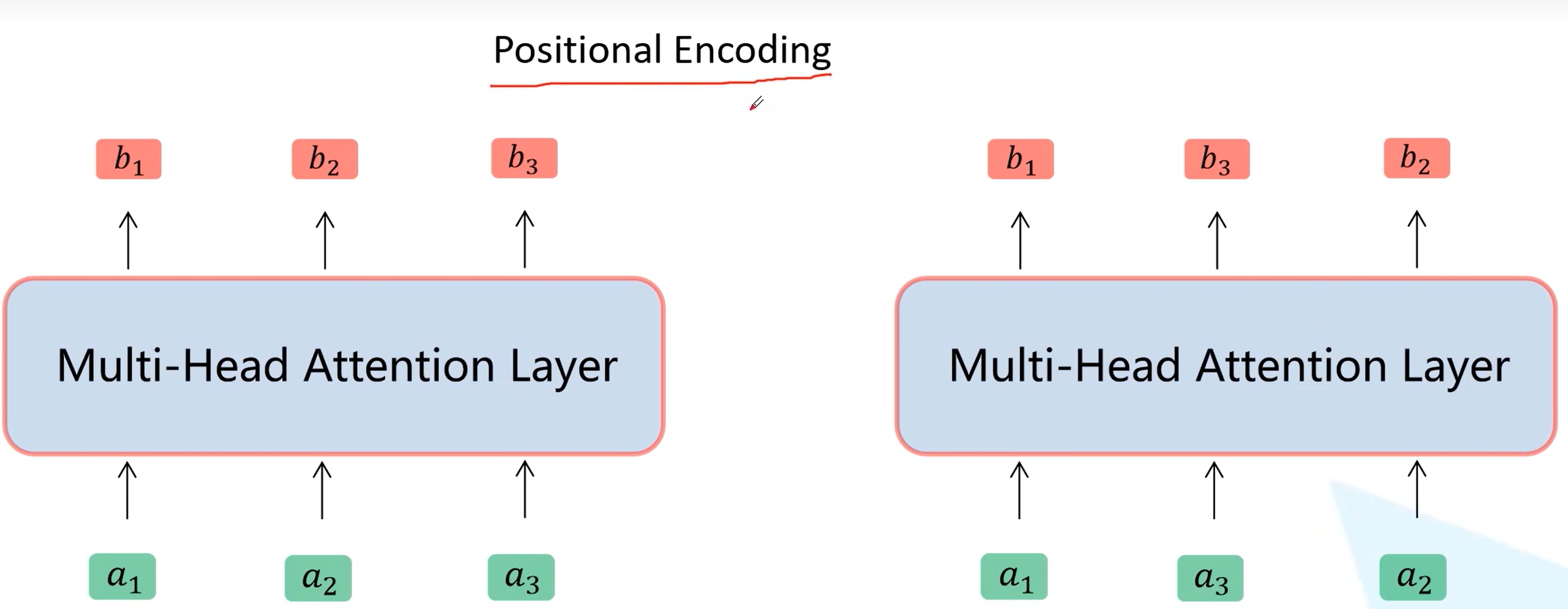

对于上面的multi-head attention,如果$a_2$和$a_3$位置变了,那么实际上对于$b_1$是没有影响的,因此就引入位置编码

而所谓的位置编码其实就是对于每个$a_i$都加入一个可训练的位置编码(或者论文计算公式算出的位置编码)

Vision Transformer (ViT)

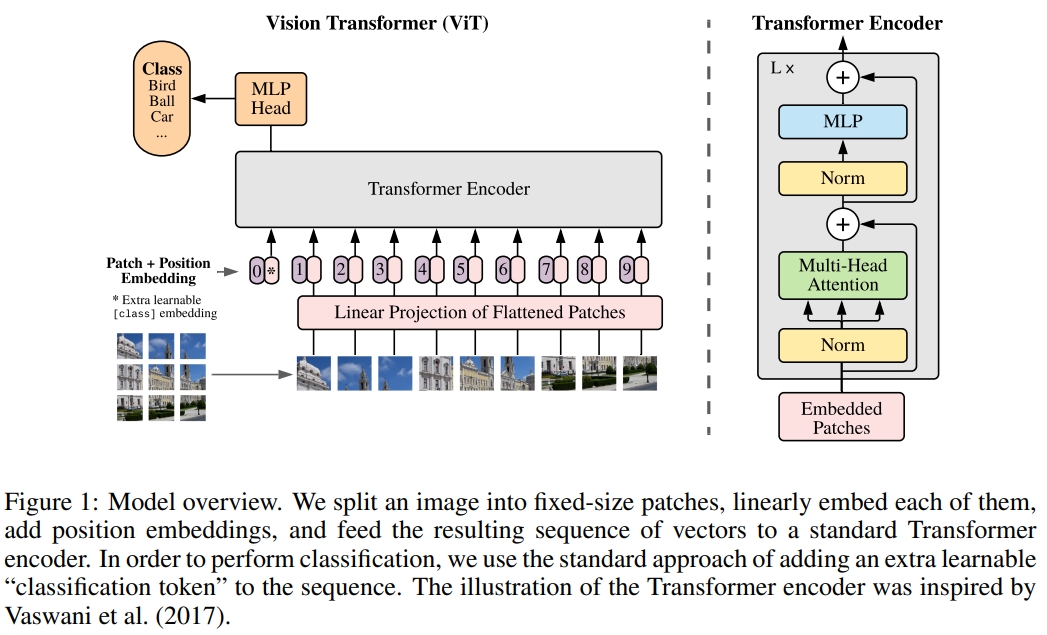

来自于2020的ICLR《An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale》

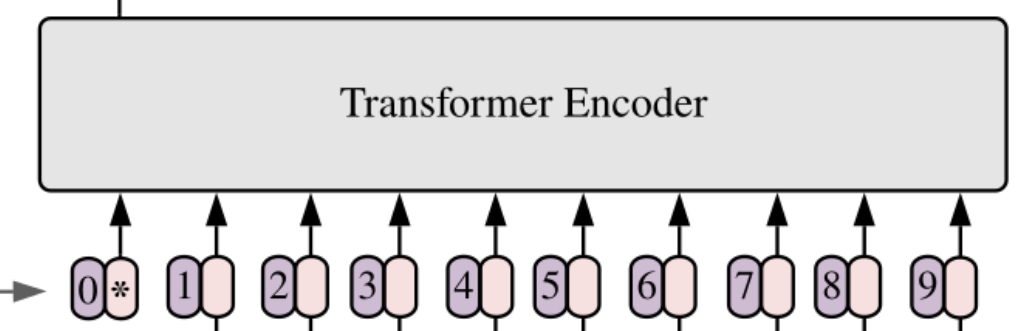

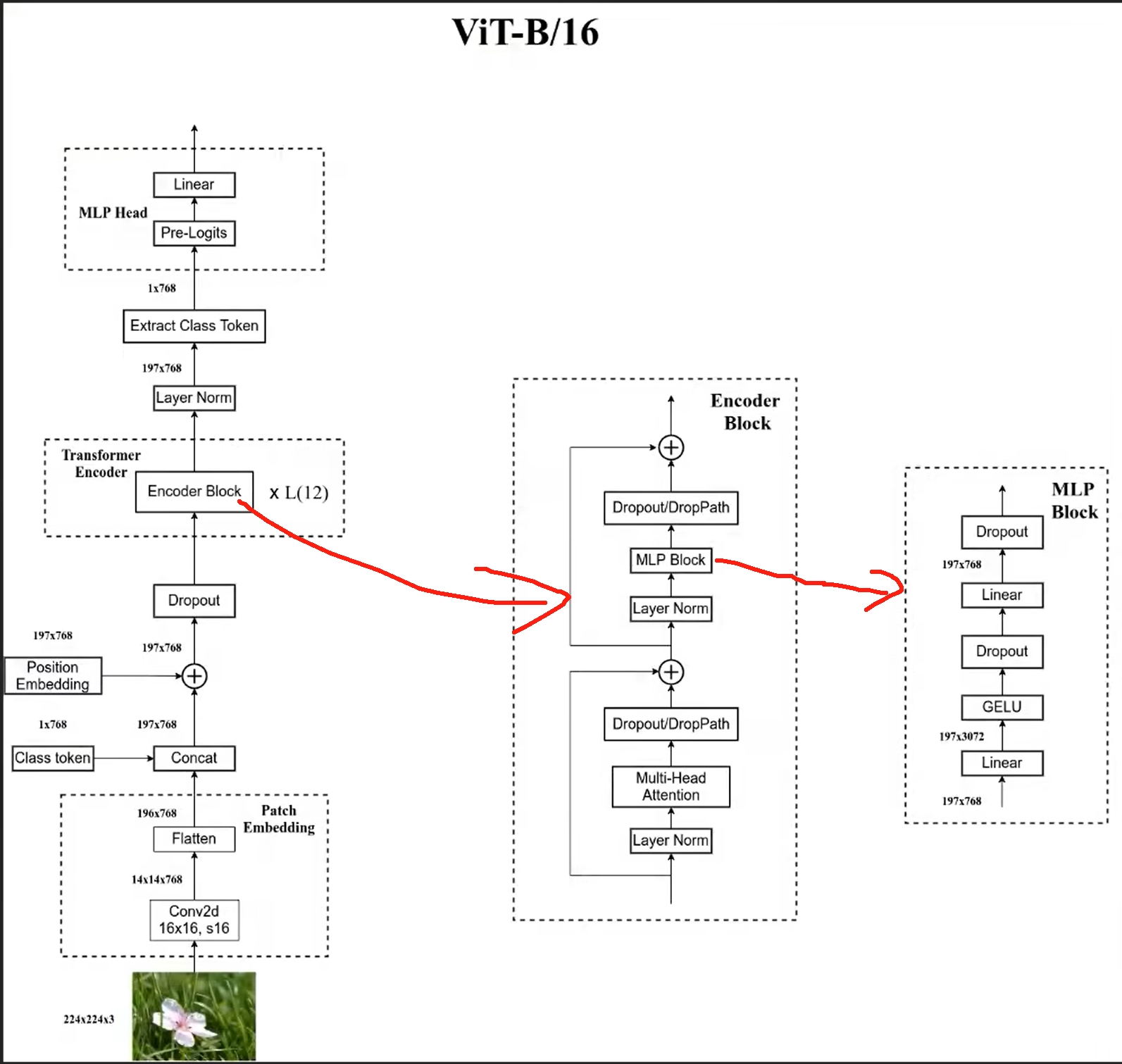

ViT模型的模型架构如下图所示.对于输入的图片,首先将其分成每个小的patches. 然后将每个patches输入embedding层,然后得到每个patches对应的token,然后再这一系列的token前面加入新的token(用于分类的class token)。 至此应该就是相当于NLP中Transformer的$a_i$,然后再加入位置信息(Position embedding)

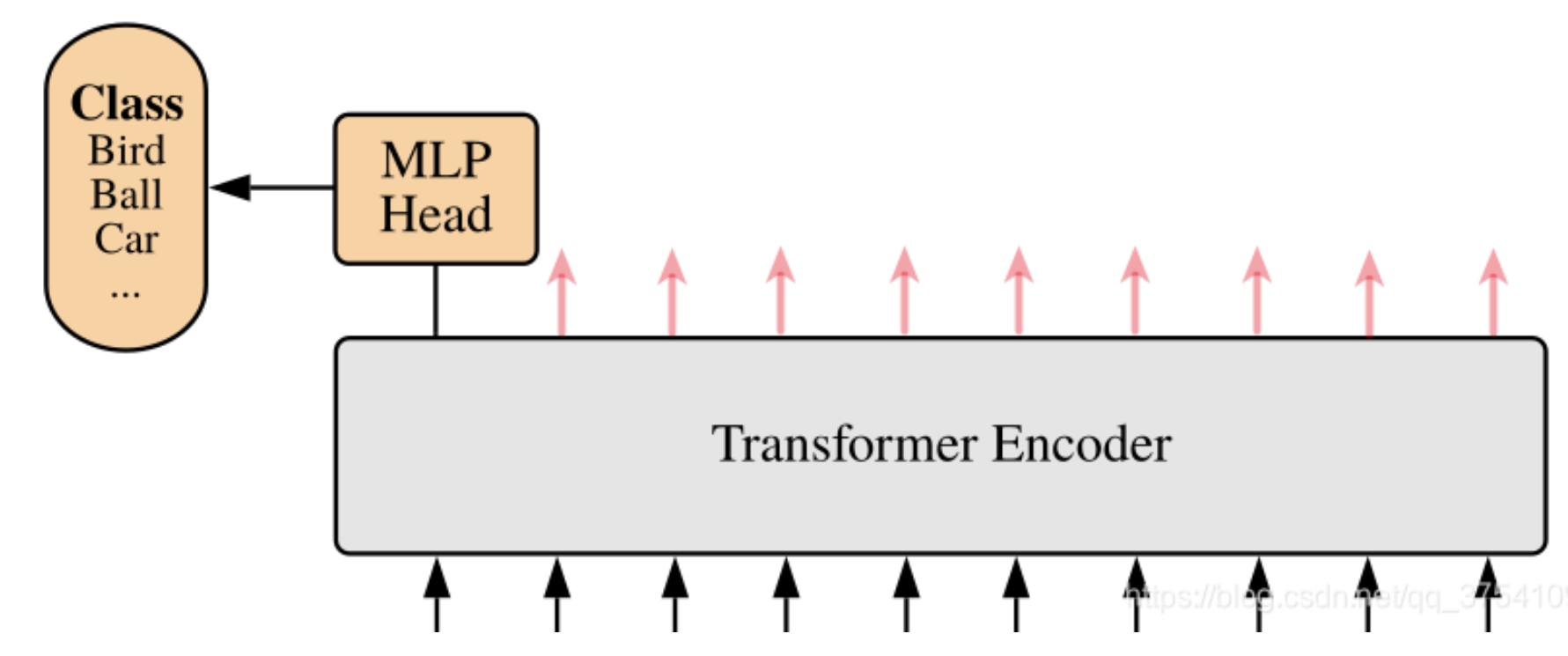

然后根据Transformer中输入多少个patches就能得到多少个输出,输出再通过MLP来实现分类的层结构。

Embedding Layer

对于标准的Transformer模块,要求输入的是token(向量)序列(一个二维的矩阵,[num_token, token_dim])。 但是对于图像数据而言,其数据格式为[H, W, C]是三维矩阵明显不是Transformer想要的。所以需要先通过一个Embedding层来对数据做个变换。如下图所示

其中token 0-9对应的都是向量序列(二维的矩阵)。以ViT-B/16为例,对于1616大小的patch,每个token向量长度为1616*3=768。

而在具体的在代码实现中,通过一个卷积层来实现。 以ViT-B/16为例,直接使用一个卷积核大小为16x16,步距为16,卷积核个数(channel数)为768的卷积来实现。 通过卷积原图[224, 224, 3] -> [14, 14, 768],然后把H以及W两个维度展平即可[14, 14, 768] -> [196, 768](14*14=196),此时正好变成了一个二维矩阵,正是Transformer想要的(num_token=196,token_dim=768,一共196个token,每个token的维度为768)。

在输入Transformer Encoder之前注意需要加上class token以及Position Embedding。

- 在上面的tokens[num_token, token_dim]中插入一个专门用于分类的

class token,这个class token是一个可训练的参数,数据格式和其他token一样都是一个向量, 以ViT-B/16为例,就是一个长度为768的向量,与之前从图片中生成的tokens拼接在一起,Cat([1, 768], [196, 768]) -> [197, 768] - 至于

Position Embedding也就是前面Transformer中提到的Positional Encoding,采用的是一个可训练的参数,由于是直接叠加在tokens上的(执行加的操作),所以shape要一样。以ViT-B/16为例,拼接class token后shape是[197, 768],那么对应的Position Embedding的shape也是[197, 768]。

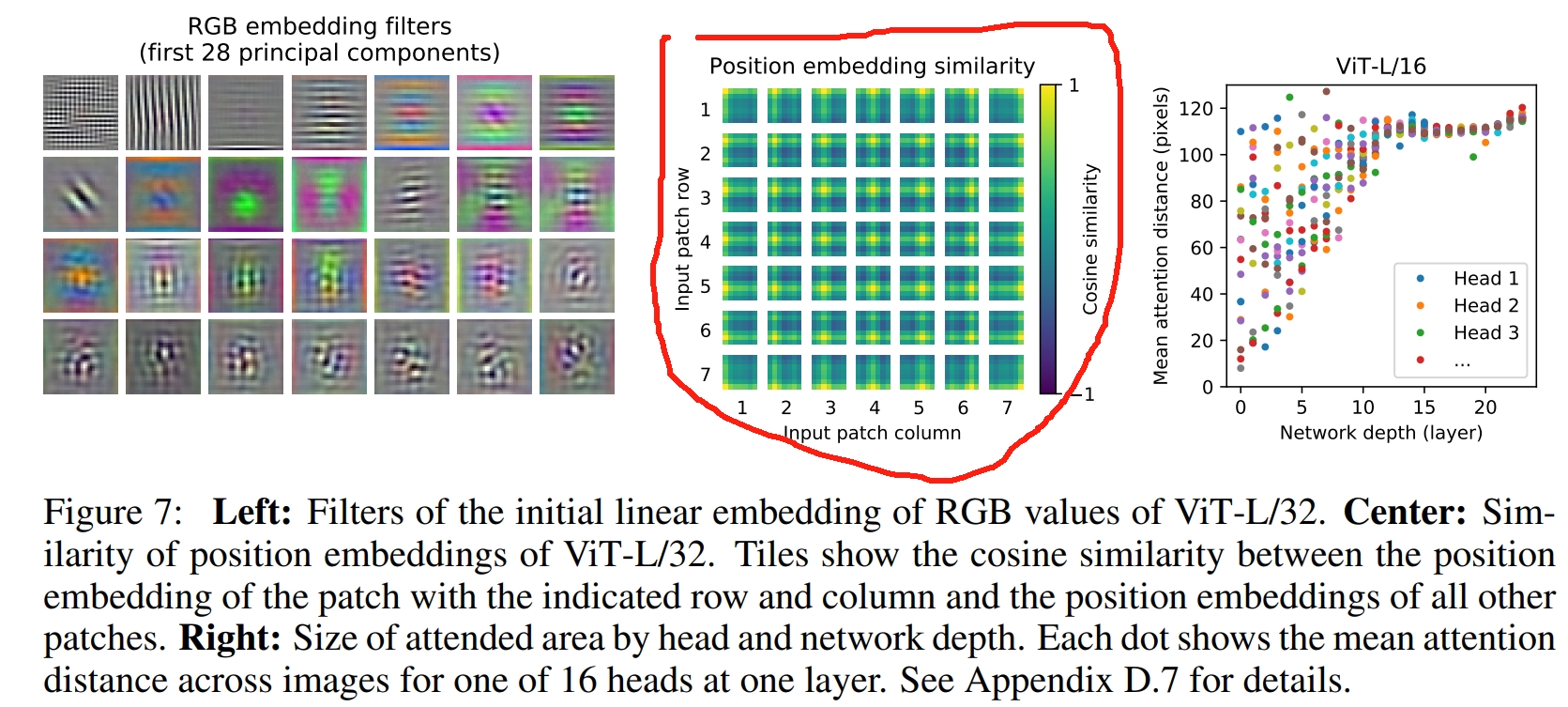

关于位置编码,论文也通过实验验证了,如果实用了能带来3%的提升,而具体实用什么形式的编码,差异并不大~ 而之所以要用位置编码,直观理解就是ViT对于输入的image patch/token是没有管输入的顺序的,因此位置编码就成了持续跟踪patch token相对于原图的位置的一个关键因素

下图红色标出的是对于每个patch的最终学习到的位置编码与其他patch的位置编码进行求余弦相似度,可以看到最亮(值为1)是自身所在的位置。而其与对应的一列和一行的相似度都比较高.

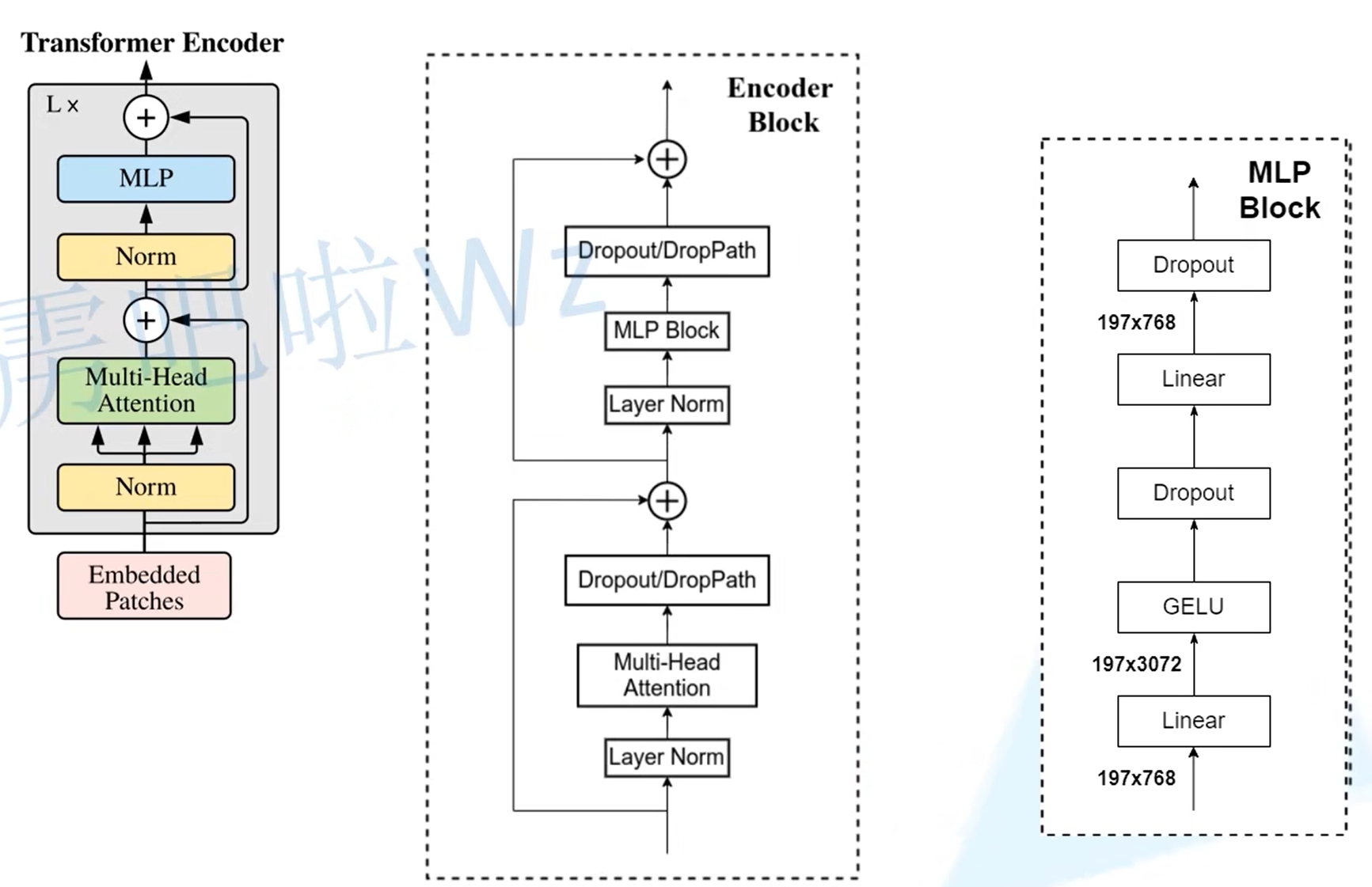

Transformer Encoder

Transformer Encoder其实就是重复堆叠Encoder Block L次

对于上图重新绘制的Encoder Block,主要由以下几部分组成:

- Layer Normalization,该方法主要是针对NLP领域提出的,这里是对每个token进行Norm处理

- Multi-Head Attention也就是上面提到的Transformer的结构

- Dropout/DropPath,在原论文的代码中是直接使用的Dropout层(论文没画,源码有),也就是正则化(通过一定的概率随机将隐藏神经元的某些激活值设置为零,以实现简化网络,避免过拟合)

- MLP Block,就是全连接+GELU激活函数+Dropout组成的,其中,第一个全连接层会把输入节点个数翻4倍[197, 768] -> [197, 3072],第二个全连接层会还原回原节点个数[197, 3072] -> [197, 768]

MLP Head

通过Transformer Encoder后输出的shape和输入的shape是保持不变的,以ViT-B/16为例,输入的token是[197, 768]输出的还是[197, 768]。

由于只是需要分类的信息,所以只需要提取出class token生成的对应结果就行,即[197, 768]中抽取出class token对应的[1, 768]。

然后通过MLP Head得到最终的分类结果~

MLP Head原论文中说:在训练ImageNet21K时是由Linear(全连接层)+tanh激活函数+Linear组成。但是迁移到ImageNet1K上或者自己的数据上时,只用一个Linear即可。 故此,MLP head就理解为一共全连接层即可~

最终的ViT-B/16整个pipeline如下图所示:

参考资料

- Course lectures for MIT Introduction to Deep Learning

- Website of MIT Introduction to Deep Learning

- Code for MIT Introduction to Deep Learning

- B站的MIT深度学习: 循环神经网络、Transformer 和注意力机制

- Attention is All You Need精读

- Transformers: from NLP to CV

- 详解Transformer中Self-Attention以及Multi-Head Attention

- Vision Transformer详解

- CV攻城狮入门VIT(vision transformer)之旅——VIT原理详解篇